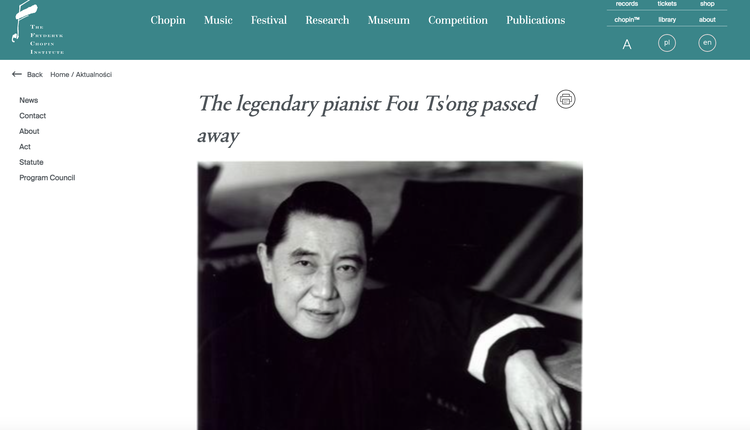

傅聪因得新冠肺炎在英国离世,殊为可惜。

傅聪无奈逃脱当年中国的黑暗,却逃不脱今天的病毒。

在微信上一篇悼念傅聪的文章中读到:“……周巍峙请傅聪吃饭,询问有什么事需要帮助。傅聪说,黄宾虹送给父亲的书画,他想带几幅去英国,海关不准。周巍峙于是同外事部门联系,使之放行。”

黄宾虹是现代画坛上的巨擘,他的《黄山汤口》巨作,在二零一七年的嘉德拍卖会上,曾以三亿四千五百万人民币的高价落槌,惊爆拍卖市场。黄宾虹的画作,以焦墨著称,画法高古,所以能看懂者不多,有些人认为他的画有“野气”,不入流,以致他五十年代初,卖画不继,生活困顿。那时他常以画作送人,送给能欣赏他作品的知己,其一是裘柱常,他是《黄宾虹传记年谱合编》的作者,夫人顾飞是南汇人,黄宾虹的学生,翻译家傅雷的表妹,也是女子书画会的几位才女之一,早年曾跟江南名士钱名山先生学过诗词。由她的介绍,使黄宾虹结识了傅雷。

黄宾虹不得志的时候,曾自谓:“五十年后人们才能懂我的画”。不料留学过法国的美术评论家傅雷,却提前了五十年看懂了他的作品,成了他高山流水的知音,视为知交。为此他留下欣喜的文字:“此(傅雷)亦鄙人知己,至感似较黄大痴(黄公望)自言五百年后必有知者,吴仲圭(吴镇)自信数十年后遂不寂寞,抑又胜之。” 相知之乐,溢于言表,这从他两人的通信中也可以查得,傅雷向其索画,黄宾老无有不从,每逢时节送上得意之作。傅雷家藏有不少黄宾虹的精品,为业内人所共知。

文革抄家,傅雷所藏黄宾虹字画,全数没入官府,经过挑选,进入上海博物馆深藏,秘而不宣。

八十年代,政治气候比较宽松,上海博物馆举办了一次《黄宾虹画展》,展品中有不少傅雷上款的画作,朋友见了,告诉傅雷的次子傅敏,据说傅敏前往催讨,但人微言轻,恳求无果。等得傅聪回国,一经向统战部提出,上司一纸屁(批)文,上海博物馆立即执行,遵令悉数发还。

呜呼,傅家意外有幸,因为有叛国投敌犯作为统战对象,名声大,所以抄去的字画,可以完璧归赵,至于没有叛国投敌犯的家庭,就没有那么幸运了。却说这次画展,不慎泄露了天机。就此,上博内部的藏品名册上,出现了“绝密“字样,上款有名字的字画一律不准出展,更不许外人调看。据笔者所知,李秋君就藏有许多张大千的精品(有目睹者说,见过一幅张大千的四尺工笔《骏马图》),和两人同是五十岁,作”千秋百岁“寿诞时的画作。李秋君终身未嫁,身后无嗣,被抄去的东西无人领取,成了“国货”,至今不知落入谁手?据说其中还有一套纯金的十八罗汉。

前些年手机上微信的信息量大,有关方面,来不及屏蔽,漏出了不少七十年来,杀戮地主抢夺土地,批斗资本家掠夺工厂,驱赶城市平民,强拆民房的真相……但像《红楼梦》中贾雨村帮贾赦强夺石呆子扇子的之类的故事尚还少见。

说完上面的故事,顺便再聊一下我听闻的有关黄宾虹作画的轶事,虽是离题,却也有趣:

八十年代我出国前,经常出入于巨鹿路“庄暮堂“,听谢老讲述前辈画坛的故事,一次他谈到黄宾虹,说黄宾虹很吝啬,你坐在他旁边看他画画,坐一天也不会请你吃饭,他自己肚子饿了,就从衣袖里掏出枣子和柿饼充饥……陈佩老也说,她跟随黄宾老多年,说黄宾老作画前喜欢把墨块浸泡在小酒盅里,然后在宣纸上涂圈圈,说在画太极图,然后用脱笔作皴。他的画案旁,有一只竹编纸篓,他把画好的画丢在篓子里,你要跟他索画,他会说自己到纸篓子里去拣……记得那天陈佩老说这段故事的时候,情绪特别好。

回头还再说傅聪,很可惜,他逃过中共的第一劫,却没有逃过第二劫。但愿他去到没有恐惧的世界里,聆听父亲傅雷畅谈:“第一做人;第二做艺术家;第三做音乐家;第四才做钢琴家……”的教诲。也许此刻他俩正在谈论:艺术、文学、绘画、音乐……以及在祖国人间阳光下不便说的真话!

二〇二〇年十二月三十日于食薇斋北窗下

本文由看新闻网转载发布,仅代表原作者或原平台观点,不代表本网站立场。 看新闻网仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。

本文网址:https://vct.news/news/6e35146c-967e-4d3a-90a8-2b8377750b3b

评论被关闭。