熬过至暗时刻,终将迎来满天星光

十九世纪的俄国思想家赫尔岑在回忆录《往事与随想》中写道:“后世的人能够了解、能够估价我们生存的一切恐怖,一切悲惨方面吗?……呵,让后世的人徘徊在我们长眠其下的墓石之前,去默想,去凭吊吧;我们是值得他们去凭吊的呵!”

一八二五年冬,新登基不久的沙皇尼古拉一世血腥镇压了十二月党人起义,在克里姆林宫外竖起高高的绞刑架。身为贵族的赫尔岑誓言推翻沙皇暴政,这名十五岁的少年与友人奥加辽夫一起登上莫斯科郊外的麻雀山,“我们当著整个莫斯科发誓,要为我们所选定的理想献出我们的生命”。赫尔岑常常在梦中与杀人如麻的沙皇对峙:“我设想了一百种不同的方式,我怎样对尼古拉讲话,他以后怎样把我送到矿山或者处死。奇怪的是,所有这些幻想的收场都是西伯利亚或者死刑,几乎没有胜利的结局。难道这是俄国人的想像方式?不然就是彼得堡用它的五座绞架和苦役劳动在年轻一代身上产生的效果。”二十六年以后,在流亡路上风尘仆仆的赫尔岑,深情回忆当年在麻雀山上发誓的那一幕:“想起它,还感动得流泪;它是极其真诚的,我们的整个一生就可以为它作证。”

投身失败的命运,却在反抗中永生,这是俄罗斯精神中最宝贵的部分——“我们并不知道我们所反对的敌人的全部力量,然而我们进行了战斗。那个力量使我们受到很大的损害,可是它并没有完全打败我们,不管它怎样打击我们,我们并没有投降。……我们无畏地、自豪地前进,我们慷慨地响应每一个号召,我们真诚地为了每一次的热情献出自己的一切。我们挑选的并不是一条容易走的路,可是我们从来没有离开过它;我们负了伤,受到损害,我们仍然前进,也没有人追过我们。”反抗者前赴后继,从普希金到陀思妥耶夫斯基,从索忍尼辛到伊恩-拉钦斯基(诺贝尔和平奖得主、俄罗斯人权组织“纪念”主席,“纪念”已被普京政权查封)……他们都以失败者的名义,收获抗争者的荣耀。

鲁迅在<华盖集·这个与那个>中写道:“中国一向就少有失败的英雄,少有韧性的反抗,少有敢单身鏖战的武人,少有敢抚哭叛徒的吊客;见胜兆则纷纷聚集,见败兆则纷纷逃亡。”鲁迅去世后,好友郁达夫感叹说:“一个没有英雄的民族是可悲的奴隶之邦,一个有英雄而不知尊重英雄的民族则是不可救药的生物之群。”那么,这片号称神州的土地,真是一个“可悲的奴隶之邦”吗?这群号称“龙的传人”的族群,真是一个“不可救药的生物之群”吗?

我们不必绝望。协助盲人维权人士陈光诚成功逃离天罗地网的江苏女教师何培蓉后来披露说,她接到陈光诚的电话后,从北京驱车六个小时到山东临沂,将其接到北京,然后送到美国大使馆。陈光诚一路逃亡过程中,得到很多好心人帮忙,很多人之前没有见过他,帮助他时还有些提心吊胆,但没有一个人将他“供出去”。可见,尽管中国的民气屡遭摧残,但民间社会对于基本的是非善恶,还是有一定的分辨力。

在当代中国,即便在至暗时刻,仍有一群有名或无名的反抗者挺身而出。并非所有人都自愿为奴,并非所有人都心甘情愿或心不甘情不愿地接受“韭菜”或“人矿”的终局。反抗者如普罗米修斯,盗火照亮夜路;如西西弗斯,推巨石上山。以呐喊驱散魑魅魍魉,在霜刀雪剑中矢志不渝。他们如此热爱自由,却宁愿以失去自己的自由而为他人争取自由。他们在监狱中,或走出小监狱又进大监狱。他们在流亡路上,乃至妻离子散,如断肠人在天涯。官方媒体和官修史书上不会出现他们的名字,他们的名字是被层层过滤的“敏感词”。他们被定罪为“国家的敌人”,被丑化为“境外势力”,被误解、冷漠、辱骂所包围,以至于千夫所指、谤满天下。但他们仍然在黑暗中发光,他们深知:与其诅咒黑暗,不如让自己发光。每一个人,都有可能成为天上那颗亮晶晶的星辰。

思想史和抗争史上,有多少“被失踪者”?

邱吉尔在二战胜利后的大选中意外败落,却举重若轻地表示“Ungrateful characteristics is a great nation”(忘恩负义是伟大民族的特点)。在公平竞争的民主制度下,他仅仅是暂时落选,几年后就东山再起。在他的国家,民意如流水,英雄却不会被永远妖魔化。

反观华语文化圈,英雄的厄运绝不止于此——明末,袁崇焕被崇祯皇帝凌迟处死,“百姓怨恨,争啖其肉,皮骨已尽,心肺之间犹叫声不绝,半日而止,所谓活剐者也……百姓将银一钱,买肉一块,如手指大,啖之。食时必骂一声,须臾崇焕肉悉卖尽。”有什么样的百姓,就有什么样的皇帝(党魁或政府),反之亦然。杀害英雄的,绝非暴君一人,谁的手上没有沾上英雄的鲜血?谁又没有向英雄扔出那块石头?在这个幽暗国度,英雄的命运常常是“世人皆欲杀”,而“吾人独怜才”之“吾人”又在哪里呢?不过,即便在这个至为悲惨的故事中,仍存有一抹正义的微光:曾为袁崇焕部下的佘姓义士,冒死盗取袁崇焕的首级并埋在自家后院,更让后世帮袁将军守墓,一守就是十八代人、延续三百八十年。这也是一种与权力和不公不义对抗的、自我书写历史的方式。

历史学者印红标写过一本名为《失踪者的足迹》的专著,记述从红卫兵运动到“上山下乡”、再到“四五”运动的青年思想者和青年思潮。一批优秀的青年思想者因思想问题遭迫害、关押,甚至被剥夺生命——因批判“血统论”被害的北京青年遇罗克,因思想探讨和批评林彪被害的宁夏“共产主义自修大学”三青年鲁志立、吴述达和吴述樟,因替刘少奇鸣不平而被害的长春青年史云峰,因批判左倾的方针政策被害的上海青年王申酉……还有更多无名英雄湮灭在历史尘埃中。印红标指出:“这些令人痛心的悲剧说明了思想专制的残酷狰狞,也使人们坚定健全民主和法治、保障人民思想和言论权利的决心。”

思想史学者朱学勤写过一本《思想史上的失踪者》,他感叹说,一部当代中国知识分子思想史,很可能是一部“习惯性流产史”。“与历史学的其它部类一样,思想史从来是也只能是文字记载的历史。它历来势利,只认变成铅字的文字。除此之外,它又聋又哑,听不见也看不见旷野里的呼唤。所谓思想史的长河,只不过是一条狭长的小溪。在这条小溪的两边,是望不见尽头的无字黑暗。”他无比同情和敬重那些思想史的上失踪者,他们迷失在思想史这一边或者那一边的黑暗里,不会引起思想史长河的一声叹息。“思想史上大规模、小规模、集体性、个人性的失踪事件,几乎每一代都发生过,已经发生过无数次了,以致我时常怀疑我所操持的这一行当,究竟是思想的保存者,还是思想的暗杀者?被它暗杀的思想,也许比被它保存的思想还要多。它整合了多少整数,已无关紧要。重要的是,它又暗杀过多少除不尽的‘馀数’?”

一九九零年代,中国思想界对顾准和林昭的重新发现,犹如欲说还休的“知识考古学”——就在发现他们的同时,发现者却又遭遇“被失踪”的命运:拍摄纪录片《寻找林昭的灵魂》的胡杰被供职的新华社除名,在课堂上播放这部纪录片的大学教师卢雪松遭学生告密后被校方开除,更多前往林昭墓地致意的异议人士被捕并入狱。这一可怕的历史循环尚未被打破,暴政还在,加害者还在逍遥自在、张牙舞爪。行公义、好怜悯、存谦卑的心,仍是需要付出巨大代价的人生选择。

毛泽东时代,被誉为“中国最早提出社会主义市场经济理论的第一人”、“四九年到文革结束中国惟一一个思想家”的顾准,被打成右派,发配劳改,妻子服毒自杀,五个子女与之断绝关系。在患癌症去世前夕,他想见子女一面,却遭到一致拒绝,“恩断义绝,一至于此”。女儿顾秀林在最后一封信中雪上加霜地写道:“在对党的事业的热爱和对顾准的憎恨之间是不可能存在什么一般的父子(女)感情的。……我是要跟党跟毛主席走的,我是决不能跟著顾准走的,在这种情况下,我们采取了断绝关系的措施,我至今认为是正确的,我丝毫也不认为是过分。”

因此,拯救与发掘思想史和抗争史上的“被失踪者”,乃是一项迫在眉睫的工作。

让英雄像种子,有生根发芽的土壤

面对谎言与暴政,面对屠戮与白骨,面对朱门与酒肉,面对镰刀与斧头,你如何回应、如何选择,决定了你是一个什么样的人。在号称有五千年文明史(其实真相是“两千年不文明史”)的华语文化圈,津津有味地吃人血馒头的庸众与看客络绎不绝、如蚁附膻。反之,愿意为真理付出生命的勇士和英雄寥若晨星、屈指可数,而人们对他们却知之甚少。

经济学家杨小凯(杨曦光)在《牛鬼蛇神录》中记载了文革时代坐牢的经历,狱友中很多是“民主党”、“劳动党”、“反共救国军”成员,由此他发现了不为书斋中的历史学家和政治学家所知的“多如牛毛的地下政党在文革中曾经非常活跃”的事实。因组建“民主党”被枪决的粟异邦在临刑前公开宣称:“我反共产党,却不反人民,反共产党是为了人民,人们反对你们!”并在公开处决他的广场上对著十几万人高呼“打倒共产党!”、“打倒毛泽东!”士兵用枪刺插入其嘴中,然后将其虐杀。革命青年刘凤翔在二十岁就当上浏阳县县长,后被打成右派,由此认识到毛独裁者的本质,得出“毛泽东把我们带向死亡”的结论,惹来杀身之祸。杨小凯写道:“一九七○年杀他的理由完全是他的人格,他的智力,他的政治洞察力,他的品德都是共产党政权的几大威胁。”身为“劳动党”成员的侯湘风,在林彪事件刚一发生就敏锐地指出:“当然是毛先想杀林,林只是不愿坐以待毙,而企图反守为攻。”中国劳动党一案,由于四个核心人物都被杀,“这个知识分子密谋团体的很多细节也许对世人永远是个秘密,没有人可能全部搞清这个团体的整个故事”。

鲁迅说过:“绝望之为虚妄,正与希望相同。”卡缪说过:“反抗,让人摆脱孤独状态,奠定人类首要价值的共通点。我反抗,故我们存在。”在二零二二年冬天的“白纸抗议”期间,一首名为《孤勇者》歌曲在线下和线上广为流传,听者无不泪流满面:“你的斑驳与众不同/你的沉默震耳欲聋/爱你孤身走暗巷/爱你不跪的模样/爱你对峙过绝望/爱你来自于蛮荒/一生不借谁的光/你将造你的城邦/在废墟之上……致那黑夜中的呜咽与怒吼/谁说站在光里的才算英雄。”

英雄可能会殉道,但英雄的事迹、思想和精神必须被记载、被传唱、被承续。在资讯被封锁得“针插不进,水泼不进”的中国,小丑和奴才们你方唱罢我登场,不愿为奴的抗争者却不为人所知——他们生命中的大部分时刻,都在孤独和绝望中抗争、前行,“风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜?”若有与志同道合者相逢、相知的时刻,必定是其生命中最幸福、最快乐的时刻。因此,在此一看似积讹成蠹、比屋可诛的黑暗时代,尤其需要一部“英雄列传”来启发、激励和引领人心。

不能让英雄只能相遇在狱中。英雄值得拥有其支持者、社团、政党乃至更宏大的生命共同体和价值共同体。英雄与英雄之间必然惺惺相惜,但一名英雄未必知晓其他英雄的存在,而芸芸众生甚至茫然不知其貌不扬的英雄就生活在他们身边。如果说英雄像种子一样,那么种子必然离不开让其生根发芽的土壤。你若成不了英雄,就成为英雄的土壤吧——“为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪;为大众谋福利者,不可使其孤军奋战;为自由开路者,不可使其困顿于荆棘。”不再对英雄冷嘲热讽,不再对英雄冷若冰霜,释放出一点点的善意,阅读并转发一两句英雄的话语,这既是对英雄的支持,也是人们的自我拯救。

告别“资治通鉴”,迎来这个时代的“英雄史”和“英雄谱”

这片土地,正被一个什么都没有穿的小丑皇帝和一个比纳粹更加纳粹的独裁政党领向“为奴之地”。若是沿用梁漱溟当年的追问——“这个世界会好吗?”今天的答案又是什么呢?

圣经中记载,索多玛和蛾摩拉这两个城市罪恶深重,声闻于耶和华,耶和华要毁灭这城。亚伯拉罕求问上帝,城中如果有五十个义人,也要毁灭城市吗?上帝说:“我若在索多玛城里见有五十个义人,就为他们的缘故,饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕继续请求,把数字降到四十五个、四十个、三十个、二十个,上帝都答应不毁城,最后上帝允诺:“如果索多玛城中有十个义人,为这十人的缘故,我也不毁灭那城。”

今天,没有人是亚伯拉罕,没有人有资格哀求上帝不要毁灭这国。然而,只要我们记录的义人(英雄)足够多,这个罪孽深重、苦难亦同样深重的国族,必然有重生和自由的那一天。关于义人(英雄)的人数,当年的亚伯拉罕不断做减法;今天的我们却不断做加法——当我们寻找时,就寻见了。人类学家玛格丽特·米德说过:“毫无疑问,一小群有思想、有责任感的公民能够改变整个世界。”是的,在十多亿人中,这类公民虽是少数(极少数),却如同酵母之于面粉、星辰之于天幕,必不可少。即便他们尚未从整体上扭转中国沉沦之趋势,但其努力、付出和牺牲,绝非徒然。

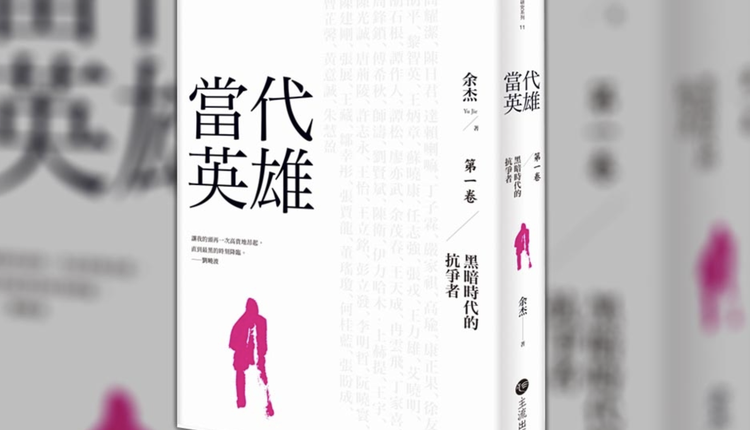

今天,最迫切的一项工作,是打造一座通往云端的彩虹,让英雄彼此握手、互相激励,更让英雄得到民众的肯定与支持。故而,我们借用俄国诗人莱蒙托夫的名作《当代英雄》,来命名黑暗时代的“反共英雄谱”,形成一张群星璀璨的星象图,以证明“吾道不孤”。

“当代英雄”,就时间而言,是从“六四”到当下;就空间而言,包括中国本土、图博、东突厥斯坦、南蒙古、香港、台湾和海外华语圈。凡是此一特定时空中的反共的抗争者们,都是本书记录和表彰的对象。以世代划分,从一九二零年代生人一直到二零零零年代生人,最年长者与最年轻者几乎相差八十岁。其中,有大学教授、作家、记者、律师、艺术家、医生、前官员及各类专业人士,亦有学生、农夫、工人、保安、残障人士;有一诺千金的好男儿,也有不让须眉的巾帼英雄;有汉族,也有其他少数族裔;有基督徒、伊斯兰教徒、佛教徒等不同宗教信仰者。他们不是见到秦始皇出巡而激发出“吾可取而代之”野心的刘邦和项羽,不是大言不惭、铁石心肠的列宁式的职业革命家,也不是以恶抗恶、以共产党的方式反抗共产党的“黑武士”。他们关注的是权利而非权力,他们有赤子之心并爱人如己。他们以思想、言论和行动等各种不同的方式展开反抗,并承受极权政府的雷霆打压,他们无怨无悔。他们的言行和经验值得被记录、传承和学习。

文天祥在<正气歌>中写道:“在齐太史简,在晋董狐笔。”这是他对史家的最高期许。这两句诗分别来自两个典故——《左传·襄公二十五年》:“太史书:‘崔杼弑其君。’崔子杀之。其弟嗣书而死者二人。其弟又书,乃舍之。南史氏闻太史尽死,执简以往。闻既书矣,乃还。”《左传·宣公二年》:“鲁宣公二年,晋赵穿弑灵公于桃源。赵盾为正卿,亡不出境,反不讨贼,太史董狐直书‘赵盾弑其君’以示于朝。”以身殉史的史官,让历史真相被记载并代代相传。

华人向来自诩以历史为信仰,然而,中国的历史却大都为帝王将相之家史,以及充满孙子兵法与厚黑学的“资治通鉴”。这样的历史不必也不能重复。要诞生自由中国、民主中国、宪政中国乃至许志永所说的“美好中国”,首先就要有一部自由的历史、英雄的历史、勇敢者的历史、抗争者的历史。多卷本的《当代英雄:黑暗时代的抗争者》的写作与出版,就是这样的一种尝试。盼望更多的朋友们加入其中,正如作家冉云飞所说:“我们有很多灾难,不少灾难可谓惨绝人寰,本该有最为发达的见证文学,却至今没有诞生过像经历过犹太大屠杀后而不懈见证过去苦难的作家威塞尔,自然无法创作出像《夜》这样不朽的见证文学。历经苦难不能缄默,否则会变成一种继续奴役,而要变成一种争取自由不可缺少的精神资源,在更高层面上看,苦难就变成了自由的助产士,变成了民主之嚆矢。你不敢当司马迁,怕去掉大势,因为那很痛,那样便不能享受性福生活,但你可以给司马迁留下史料啊,让那些焚书坑儒的人在历史的真实里无处藏身。”

这将是一部多卷本的“抗争者列传”,也是一部自由人的心灵史。当然,它所记录的抗争者,只是沧海一粟、挂一漏万——若要记录全部的反共英雄,必将形成人类历史上规模最为庞大、最为浩瀚的文献宝库。我们竭尽所能地以公正与谦卑的心态,记录下当代英雄的故事,有他们的存在,“中国”这个词语就不再是地狱的同义词,“中国”这个词语就首先是一种责任而非一种命运。它的未来,是全盘崩溃,还是凤凰涅槃,不仅关乎此一国族,亦关乎“世界会变好吗”的大哉问。

所有的反抗和牺牲都有其价值,都应当被铭记。我们记载抗争者可歌可泣的故事,也祈愿孤勇者不再孤勇,抗争者健康、平安、幸福、将痛苦和牺牲减轻到最小、不再受苦受难、不再付出自由和生命的代价。如圣经所说,在自由的乐土上,“人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下,无人惊吓”。

二零二三年五月二日

美利坚合众国维吉尼亚共和国费郡绿园群樱堂

(※本文为《当代英雄:黑暗时代的抗争者(第一卷)》(主流出版社,作者:余杰)作者自序。全文转自上报)

本文由看新闻网转载发布,仅代表原作者或原平台观点,不代表本网站立场。 看新闻网仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。

本文网址:https://vct.news/news/c801479d-d8b6-4958-8027-7eaf81d7051c

评论被关闭。