惨遭阴毒的阳谋迫害

20世纪三四十年代,当来自贫寒之家的新凤霞终日苦练于红毡之上时,出生于书香门第的吴祖光已经是名声大振的“戏剧才子”。

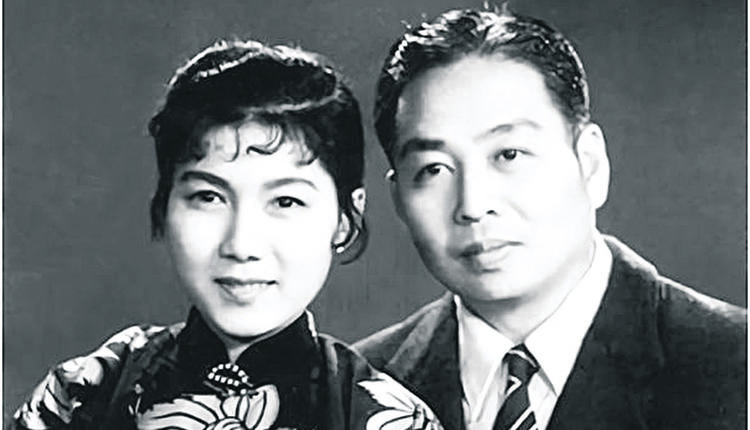

二十多岁就成为香港知名电影编导的吴祖光,1949年受中共“统战”返回北京。而后,经老舍介绍,遇到了年轻貌美、在评剧舞台上正当红的新凤霞。两人互相倾慕,相濡以沫,厮守终身。

她演过他写的《风雪夜归人》,十分仰慕他的才华;他知道她特别渴望有文化,于是送给她的新婚礼物是一间大大的书房。婚后,他教她认字、读书;她则帮他洗衣、连早晨的牙膏都替他挤好。

可是,恩爱幸福的日子没过多久,在中共建政之初的一次“两会”上,身为政协委员的吴祖光率先发言:“法规一定要建立。否则,中央领导犯错误谁监督。”直率的一句话致灾难从天而降。

多年后,作家冯骥才忆起吴祖光敢言的这一幕都不寒而栗,连称吴祖光胆大;挚友黄苗子曾以一种别样的口气乞求吴祖光:“凤霞贤淑,唯你是忧,免开尊口,别无他求。”

1957年,是一个风云突变的年份。这年5月,中共号召大家帮它“整风”。人缘颇好的吴祖光家里一时聚集了众多访客,被煽动的朋友来劝说,官方派人指示他提意见。本来就好打抱不平的他,这次准备“响应号召”,对文艺界的高官提意见。

5月31日,官方邀请吴祖光出席全国文联的一个会议,派人派车来接。妻子仿佛预感到不祥之兆,一向温顺的她叉著腰站在家门口,坚决不许丈夫跨出一步。但轿车在按喇叭,接的人在旁催促,从来都被称为“爱妻号”的吴祖光焦急地推开妻子,大步走出了家门。

在人数寥寥的会议上,吴祖光再次率先发言,“文学艺术本是给广大的读者和观众读的、看的,只有自由写作、表演才是唯一的道路,应当给作家、艺术家绝对的自由。外行不能领导内行”。

事后,他的发言被加上标题—“党趁早别领导艺术工作”。见诸报端后,毛泽东竟亲自参战,抛出“外行可以领导内行论”。结果,秀才书生的理性败于流民兵家的暴力,吴祖光被打成“反革命右派份子”,成为专门与“党”作对的戏剧界、甚至整个文艺界的第一个“大右派”。

1957年,北京的首都剧场曾上演过很荒诞的一幕:白天,整个剧院对吴祖光展开连篇累牍的批斗;晚上,则由新凤霞主演丈夫吴祖光的剧作《风雪夜归人》。

在经受了五六十次的大批判之后,吴祖光的第一次人生大变故定格在1958年。

那年的初春,天气陡变严寒,他被发配到千里冰封的北大荒去劳改。一个大雪纷飞的深夜,他身负行囊去向病卧在床的父亲和年迈的母亲告别,然后看看自己三个年幼的孩子。

那时大的还没有上学,最小的女儿不满周岁。吴祖光亲吻著他们,百感交集,如乱箭穿心。

他不知这一走,何年何月才能再见到自己的亲骨肉。最后,他与妻子新凤霞泪眼相对,恋恋不舍地走出了家门。

之后的三年,是一段极为漫长的时间:父亲撒手人寰,老母忍辱负重,孩子饱受欺凌,妻子被百般虐待……

他与五百多个“右派”一起前脚出门,还没被押送到遥远的北大荒,官方马上派人召见新凤霞:“吴祖光是一个政治上的坏人!”一向很怵高官的新凤霞此时义正词严:“你们认为他是坏人,我认为他是好人,他对我没坏啊!”

对方指著报纸上的离婚案例,先是命令她必须与丈夫划清界限,然后威逼利诱:“如果同意离婚便可入党;否则,后果自负。”

“你不能再继续唱戏!”高官威胁她。“评剧是我的生命,吴祖光是支撑我生命的灵魂;如果不能两全,我宁愿要祖光”,不到30岁、正值演艺事业高峰的她一字一顿地说,“王宝钏等薛平贵等了18年,我可以等吴祖光28年!”

“那你就去等吧!”新凤霞话音未落,对方拍著桌子将她赶出了办公室。

她一路哭著跑出了文化部楼上的长甬道。第二天,她去剧院上班,迎头而来的是铺天盖地的大字报。尽管被定性为“反革命右派份子”对她进行批斗,但剧院仍指靠她的招牌演出。

只要是她主演的剧目登出海报,立即满座;而她不参加的演出,则门可罗雀、无人问津。剧院就在演出的后台贴上大标语:“右派份子吴祖光的老婆新凤霞不要翘尾巴!”以此警示观众与记者不能接近她。

她白天挨批斗,晚上唱戏从舞台上下来之后,就要去刷马桶。她心里委屈,老舍就劝她多给吴祖光写信。她寄东西,写了很多信,发生的大大小小的事都告诉他,不会写的字就用画画代替;他也写厚厚的信给她,书信成了他们唯一的安慰。

1960年底,闯关万里的吴祖光幸获生还—因为不只一个同时被遣送北大荒的同难者就此埋骨荒原、魂归绝域。

相比之下,他说自己竟成了“幸运者”,因为中共要利用他写歌功颂德的剧本,没将他折磨致死,他终于与妻小团聚。

他回到北京当天,妻子把家收拾得干干净净,将四合院装扮一新,让三个孩子写下好多“热烈欢迎爸爸回家”的大小字幅,和各式剪纸剪花一起贴在家的各处。她对孩子们说:“你爸从冰天雪地回来,我们要让他感到温暖。”

想起自己之前被定罪为“右派”,他百思不得其解:当初自己对中共满腔赤诚,但为甚么它对知识份子无法容忍,针对知识份子的批判运动一个接著一个:《武训传》批判,《红楼梦》批判,“胡风事件”批判……

他敢言,也敢问。问不了别人,他问自己:为甚么“反右运动”中批判知识份子的也全是知识份子?不是“伟大领袖”发出“庄严号召”、要求全国人民帮助共产党整风吗?不是要求大家对党提意见、指缺点、出建议吗?不是再三指出“言者无罪,闻者足戒”、“有则改之,无则加勉”吗?

当他知道,毛泽东与中共种种“诚挚”和“谦虚”的动员,是一种策略,是一条“妙计”,是将阴谋变成“引蛇出洞”的阳谋时,他才明白,几乎所有的知识份子乖乖就范的原因了。

历经磨难 自嘲“生正逢时”

三年北大荒的劳改,没有改变吴祖光嫉恶如仇的性格。没过几年平静的日子,转眼间,“文革”汹涌而来,他又因敢言的“右派文人”成为戴罪之身,失去自由,又被关押了八年。

1966年的中国已成一片打、砸、抢的人间血海,38岁的新凤霞再次受到牵连,除了挨打挨骂,还被发配到几十米的地下挖了七年防空洞。

一次,吴祖光被“造反派”临时押送回家—他用在香港挣的钱买的一所四合院,全被抄了个底朝天。地下的瓷砖被撬开,地板被挖成坑,天花板也被打穿洞,“造反派”要他承认家里藏有军火。

一天上午,“红卫兵”在剧院中间烧了一大堆戏衣和剧照,火苗高得过了房。被打成 “牛鬼蛇神”的人都被逼著围著火跪了一大圈。

这时就听见有人高喊:“打!”“红卫兵”手里的皮带瞬时上下起落。皮带一下去,一条血印就从白衬衣里渗出来。打得这些人满地打滚,全身是血。老舍就是在被打得遍体鳞伤之后,回家翌日早晨离家出走,在什刹海投水自尽。新凤霞被打得左膝盖遭受重伤,导致永久的左膝伤残。

1975年,“文革”结束前夕,新凤霞发高烧还被迫去劳改。在跨出家门的一刻,她突发脑溢血昏倒。因单位不给开介绍信耽误医院治疗,导致左半身偏瘫,永远地告别了钟爱的舞台。

算是不幸之中有大幸,早已拜师于齐白石、充其量只有小学文化的新凤霞,用她那唯一能动的右手,将她那坎坷的一生及丰富的阅历一点一滴地记录,还画国画,画梅花、藤萝、南瓜和桃子……

尽管每篇文章中都有大量的错别字、同音或近似音的假借字、甚至有她自己随手创造的只有吴祖光才能认识的字、也有重复繁琐和需要猜测才能辨识的字和句子,甚至还有用画来代替的字,但其深挚朴实的感情、传奇式的生活经历、独具风格的语言,谁也无法代替。

从她残疾到她去世的二十三个年头里,她留下了《评剧皇后与作家丈夫》、《我和皇帝溥仪》等达四百万字的回忆文丛,画了几千幅齐白石风格的水墨画。由于她的毛笔字缺少功夫,所以每幅画上吴祖光都为爱妻题上字,是谓“夫妻画”。

在中共的残酷迫害中,夫妻俩也互相欣赏、互相造就。因为新凤霞的残疾,吴祖光到晚年都保持著与中共抗争的斗志;因为有吴祖光,被迫害致残的新凤霞才能从文盲成为28本书的作者,并画出数千幅画作。

“文革”结束后的1978年,吴祖光以三个月的高速度,创作了一出五幕话剧《闯江湖》。这是一部反映中国民间艺人的苦难生活、饱含辛酸的喜剧,妻子新凤霞就是女主角的原型。

一生创作过四十多部剧本的吴祖光曾说:“我写了大半辈子剧本,可是最使我感情激动、甚至产生一种特殊偏爱的,就是这个《闯江湖》!”个中原因自然不是别的,就是因为夫妻俩都是深受中共迫害的艺术家。

关于自己一生中所遭受的磨难,吴祖光晚年曾这样概括:“中年烦恼少年狂,南北东西当故乡;血雨腥风浑细事,荆天棘地也寻常。年查岁审都成罪,戏语闲谈尽上纲。”

后半辈子都生活在“生不逢时”悲惨境遇里的吴祖光,1993年76岁时在一篇千字文中叹道:“我的冬天太长了!”而经历了无数狂风暴雨的他,从来都笑对磨难,仗义执言,最喜欢说自己“生正逢时”。

1992年6月的一天,吴祖光到医院去探望曹禺,两位老友坐在一起谈心。曹禺忽然满面愁容地说起一生写作上的失落,吴祖光脱口讲出一句心里话:“你太听话了!”令曹禺叫喊起来:“你说得太对了!你说到我心里去了!”

在中共发动“清除精神污染”、“反对资产阶级自由化”时,“太不听话”的吴祖光又被批判。之后,他与新凤霞的书画联展三次布展就绪,临开展时却生生被官方出动警车强制停展,参观展览的数百名来宾、无数的花篮一律被警方拦截在外。

吴祖光曾笑言,“文革”后他获得的一门知识是,中共的“历次政治运动都是有它不能公开说明的政治目的”。曾有港媒报导,因敢言而被劝退出中共的吴祖光,晚年的最大愿望是盼望中共早日解体,他曾指著江泽民巨幅画像轻蔑地说,“虚张声势,心中其实战战兢兢,不知共产党何时就垮台!”

吴祖光于2003年4月9日因心脏病突发病逝,终年86岁,日子竟然和新凤霞过世是同一天,新凤霞在1998年的4月9日离世。为此,他们的儿子吴欢说,在父亲的追悼会上,他“突然有所悟,妈妈和爸爸是一个灵魂,属天作之合”。

新凤霞去世之后,吴祖光花了半个月才写就一篇《怀凤》短文,这位天才作家竟第一次感觉到写作上的吃力。写写,哭哭,停停……在妻子天天坐的座位上、书桌旁;在清晨、黄昏、灯下,总恍惚她仍旧坐在这里……最后五年,他对妻子的怀念,痛苦程度远超他一生所经历的全部磨难。

吴祖光以戏为生:少年逃学看戏,青年写戏,中老年编导戏剧,晚年评论戏剧、讲演戏剧。他自称最喜爱喜剧,希望给观众带来欢乐。然而在观众笑逐颜开之际,往往是他体验无数的辛酸之时。

“不屈为至贵”,这句典出隋朝王通的“不辱于人谓之贵”、也是吴祖光经常送给友人的报恩诗,成为这对惨遭中共迫害的文艺伉俪一生的写照。

有人说,中国缺少像吴祖光这样的丈夫,也缺少像新凤霞这样的妻子。这不仅是从才华和成就上看,也是从他们在反抗中共的残暴与邪恶中所彰显的性格上去看。

本文由看新闻网原创、编译或首发,并保留版权。转载必须保持文本完整,声明文章出自看新闻网并包含原文标题及链接。

本文网址:https://vct.news/news/6d8efc7c-8cb5-4e6a-9335-cf4589de67b6

评论被关闭。