我想過很多詞來描述車輛廠之於我——不是階級,不是出身,不是家庭背景,而是一種刻在我身體裡的血統。

今年一月,我原本要寫一篇關於家鄉的稿件在春節發出。我沒能在春節前寫完,帶着對稿子的困惑回了家。春節結束後,這不再是一篇必須要寫的稿子。沒有突發事件,沒有戲劇人物,它只是我不得不講的故事,關於一個女孩和她生命中所有的「不體面」。

息工

2024年除夕夜,我和我的髮小阿晗一起在樓下放煙花。金色、紅色、綠色的火花點燃夜幕,加特林炮竹一聲聲衝上雲霄。砰,砰,砰,巨大的炮擊聲在天空下傳來回音。半個月來,這是這座寂靜的小區里最響亮的一天。不遠處的工廠沒有聲音,炮仗聲響起,灰煙和空氣里燒焦的火藥味一如往日工廠煙囪里冒出的蒸氣。

這是車輛廠息工的第七天。我的爺爺、爸爸、媽媽、伯伯、舅舅都是車輛廠的工人,我和阿晗都住在車輛廠的職工宿舍。我從車輛廠醫院出生,在車輛廠托兒所學會走路,車輛廠幼兒園教我識字。我是車輛廠的子弟,在認識「子弟」兩個字之前我就明白這一點。

車輛廠是這座工業城市裡十幾所老牌國企工廠中不起眼的一所。和它綁定的是火車。造火車,修火車。三四十年前,灰撲撲的火車從鐵軌上運進它的肚子裡,藍色棚頂的廠房在長江邊次第排開,灰塵,金屬,電焊和轟鳴聲構成了150萬平方米的廠區。三十年前的春節我媽媽是工具車間的一名鉗工,她連續加了三天班,在廠里最大的一台搖臂鑽床上給火車零件鑽孔,年夜飯桌上手抖得拿不起筷子。

三十年後的車輛廠里春節不再意味着加班,而是「息工」。逢年過節沒有訂單,效益不好,職工們待在家裡,有活兒的時候廠里打個電話再回去。通常不會有這通電話。息工工資一個月780塊。

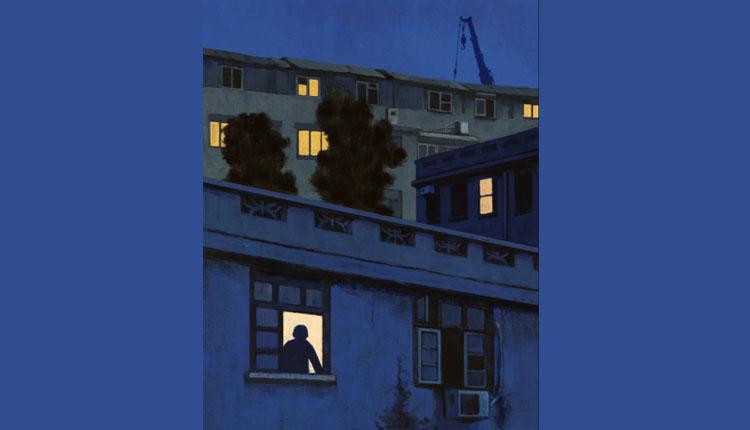

我媽在家裡待了一個月,每天坐在陽台看書,澆花,窗外靜得可以從20層聽到小區里孩子的嬉鬧聲。車輛廠和職工小區一樣安靜。十幾年前五廠合併,它從市中心搬到四環外的郊區。三層樓高的廠門被拆下,起重機和吊車輕輕一揮,紅色大字的廠名和上面的霓虹燈一起從十米高摔下。那是我最後一次聽到它發出聲音。新廠房在一片荒蕪人煙的平地,大門沒有門口的樹高。還是藍色棚頂,紅色大字,一整個二月大門緊閉,只有少數員工進出刷卡的腳步聲。肉體的聲音,不再有金屬的聲音。

我曾經對火車有一種朦朧的親近感。車輛廠老大門上印着火車的標誌,正紅的油漆畫出一個半圓,圓形籠罩下面的「工」字。這個標誌出現在家裡的稿紙上,大人的工服上。第一次坐綠皮火車時舅舅從口袋裡掏出一串鑰匙,悄悄幫我打開鎖着的廁所門。我曾經揚起下巴指着穿過天橋的綠皮火車對小學同學說,看到那個標誌了嗎?以後只要看到那個標誌,就是我們家造的火車。

車輛廠息工的第18天我坐高鐵回北京。我在18歲離開車輛廠宿舍和這座城市,七年裡坐了幾十次和諧號往返家鄉和北京。和諧號的車頭沒有工字標誌。我再沒有對任何人提起我是車輛廠人。

子宮

「如果在外面迷路了怎麼辦?」小時候大人們總這樣考我。

「打輛的士,就說去車輛廠。」我仰頭背出爺爺奶奶教過幾十次的答案。

為什麼別人也知道車輛廠?坐在客廳里的大人們笑起來。我撇了撇嘴,換了個問題:到車輛廠,再怎麼走回家呢?剛停止的笑聲又出現了,爺爺眯着眼睛摸了摸我的頭:「到車輛廠就是到家了。」

我的困惑有它的原因。「車輛廠」不只是一個廠而是一整片生活區,有醫院,學校,俱樂部,運動場,和從一村到八村的八個宿舍區。我分不清哪裡是三宿舍,只知道是「媽媽買饅頭的地方」;爺爺嘴裡的「老糧店」是街角的超市;「蒙古包」是可以鍛煉的小公園,因為公園中心有一座半球形的小樓;眼睛不舒服了要「去找阿晗的媽媽」。阿晗是住我隔壁樓的髮小,她爸爸是車輛廠的工程師,媽媽是廠醫院的醫生。

我出生前全家人就已經都是車輛廠的職工。全國吃飯都要靠糧票的時代,車輛廠逢年過節卻會發魚發肉,夏天發西瓜、綠豆、冰糖,冬天發衣服、發呢子布料做大衣。小時候我在爺爺家看到的東西,吃完晚飯回到自己家總能又看見一次:同個牌子的桶裝油,同樣包裝的大米。不用問大人也知道,「廠里發的」。

有陣子家裡多了好幾箱礦泉水,藍色瓶身的小包裝,印着「5100西藏冰川礦泉水」,讓人想到電視裡放的8848手機。周末我去隔壁單元找阿晗看漫畫,她從客廳里拿了一瓶水遞到我手上。「怎麼你也有這個?」我擰開瓶蓋。「那還有為什麼,」阿晗也開了一瓶,「還不是廠里發的。」周一上學,班裡一半的同學書包側面都塞着5100。

我們已經習慣了在彼此家裡看見一模一樣的東西。我喜歡去小東家吃飯,去小張家寫作業,去阿晗家借最新的漫畫,住她對門的小月放了一把自家鑰匙在阿晗這兒,要是忘帶了就直接來她家拿。我們在車輛廠宿舍一起長大,都被樓下那隻叫點點的小白狗嚇過,都知道對方家單元門的密碼。

「幼兒園同學」,我們這樣形容彼此,當然,是車輛廠附屬幼兒園。幼兒園離廠區只有一條馬路,午睡時阿晗總是裹在圓滾滾的被子裡悄不出聲,我卻喜歡伸出頭,從她背後午睡房的窗戶望向馬路對面的廠房。廠房門口有一排臨街的店鋪,十幾個門臉的中間有一座三層高的鐘樓。雪白的身體,黑色的指針。鐘樓會根據時間報數,我躺在幼兒園的小木床上,盯着牆上綠色的油漆豎起耳朵:先是一串音樂,然後是綿長的撞擊聲,鐺——鐺——鐺,下午三點,一聲不差。

我翻身打了個激靈,這種報數方法和《百變小櫻》裡小櫻學校的鐘樓一樣。我閉上眼睛,幻想自己和小櫻一樣踩着輪滑上學,路上飄着櫻花,在學校門口遇到最好的朋友……我踩着輪滑又翻了個身。「還不睡覺!」午睡老師在我後背重重拍了一下。好吧,小櫻的生活不包括這一項。

廠里有屬於我們的根據地。坐落在五宿舍和七宿舍之間的車輛廠運動場,本意是用來給職工開運動會,我出生後從沒看到開過。被灰土填滿的四百米跑道被稱作「大操場」。跑道中心是寬闊的長方形足球場,旁邊有高低槓、給體操選手拉的兩個圓環、跳遠用的沙坑。綠色的雲杉樹圍滿半圈,你也許不知道,它們的樹葉像是畫裡的羽毛。三層水泥台階做的觀眾席圍住另外半圈,掉漆的青色鐵欄杆變成扶手,把鼻子貼在上面會聞到海螺里的潮聲。

「去大操場」像我們的暗號,發生任何事情了都操場見。我人生中第一次離家出走是因為爸媽吵架。我給阿晗和小張打電話,沒說別的,聲音很低地講了一句「我在大操場」。我站在台階的最高層,十幾分鐘後看見幾個小黑點朝我跑來。我踮起腳揮了揮手。「嚇死了,」小張一邊喘氣一邊說,「這不沒什麼事兒嗎,還以為你要怎麼樣呢。」我覺得不好意思,在台階上抱着膝蓋坐下來。大家都在我身邊坐了下來。帶有弧度的鐵欄杆從背後抱住我,像躲在操場的懷抱里。

我對操場的依戀里有一種畏懼。從觀眾席向上方仰起頭,仰到脖子都酸了的時候會看到主席台。三層開闊的台階,紅色的瓷磚,紅色的天頂。主席台那麼高,高到連這麼大的操場也顯得渺小。我則更小,靠近主席台的邊緣都害怕掉下去。什麼樣的人要站在這樣的高處?什麼樣的人要居於車輛廠所有人之上?

是車輛廠本身。廠總是站在馬路對面,整整三站公交也走不完廠房的一邊。它的肚子裡有鐵軌,車輪,棚頂,辦公室和托兒所,吞掉坐在媽媽自行車後座的我。每一次見面,廠都不苟言笑地看着我,只向我露出灰塵,門柱和金屬撞擊的聲音,直到我被運送到托兒所深藍色的玻璃窗前。

有一年冬天媽媽帶我去廠里洗熱水澡,我躲在她的腿後面不敢邁進那個空曠的澡堂。廠好像會吃人,白色的蒸汽像廠哈出的口氣,渾身精光的我無處躲藏。我因為寒冷發起抖,廠便從生鏽的水管里澆下熱水。我從這溫暖里得到安慰,卻發抖得更厲害。

要到很多年後我才能明白,熱水是廠的體溫。我像一節火車被廠製造,護理,拆開,清洗,不是被運進而是從車輛廠的肚子裡長出。廠是我帶有子宮的父親。

跑

我的父親在我三歲時離開車輛廠。十年前他剛畢業,在客車解體車間給送來維修的火車做拆裝。剛進廠時工資一百,外面工資也是一百。十年後工資七百,外面工資變成了三四千。市場在發展,老國企在減員增效。「有的人停薪,有的上午晃個半天,下午就不用去了。還有的就自己去外面搞點什麼。隨便當個銷售員都有一兩千,更不談廣東深圳了。」他那年33歲,從廠里買斷後拿了一萬塊跑去北京,從此和車輛廠斷絕關係。

爸爸走後的某一天,白色的鐘樓突然壞了,一點鐘敲了十二下。最開始還有幾個工人爬到錶盤背面去修,後來黑色的指針被正方形的廣告畫遮了起來。廠房外的門店一家家關了,我最愛喝的老鴨湯,玻璃門上貼着「門店轉讓」,「天上人間」ktv的霓虹招牌歪歪扭扭,不再亮起五顏六色的燈。泥水濺上牆根,雪白的歐式石膏柱變得灰撲撲。

車輛廠其實是灰色的。站在它面前看向大門,會望見整齊的廠房和背後的長江。江對岸是家鄉最繁華的商業區,高樓聳立在廠的身後,好像是它身體的一部分。換個方向,從廠的眼睛看向大門外,馬路對面是宿舍區灰色的六層老樓,電線纏在一起從白色的天空垂下。一宿舍是灰的,乾枯的爬山虎藤蓋滿了大半的牆面。三宿舍暗紅的磚牆留着斑駁的黑印。七宿舍是爺爺家,每一扇窗下都攢了幾十年的黃褐色油漬,滴到窗台下方的地面上。

我家住在五宿舍,地標性建築是一條臭水溝。我出生那年長江發洪水,水面蓋過了溝面,衝到一樓的家門口。媽媽抱着我坐在家門口,「就盯着那個水面在門口台階上晃啊,晃啊,得虧搬進來之前你爸把地基墊高了幾厘米。」每年媽媽都會重複這個故事,「你還記不記得?」她用期待的眼神看着我。

我不記得,但仍能看見。現在我住在五宿舍的新房裡,還是在一樓,臭水溝沒有了,每年梅雨季淹水還是會漫到家門前。每到下雨天我都寫不完作業。對面樓棟的人用臉盆舀水,我的眼神沒法從黃色的水面上移開,它離門框只有一厘米。

在車輛廠,臉盆往往身兼數職,淹水了舀水,漏雨時接水。媽媽教我自己洗澡,先拿了一個大桶放在水龍頭下面,「接好冷水,等水熱了再開花灑。」桶里的水用來拖地,拖完地的水用來沖廁所。長大後我第一次住賓館,淋浴間裡沒找到桶,那天就沒有洗澡。

除了洗澡要用熱水,其他時候媽媽只會朝一個方向打開水龍頭。零下五度的南方冬天,媽媽還是用冷水洗菜、洗碗、洗臉、洗手。每年冬天我都會長凍瘡,手指先是發紅,然後發紫。有年除夕年夜飯桌上我正啃着雞腿,對面一年才見一次的遠房堂哥看着我的手納悶:「你的手怎麼比雞腿還粗?」

我大三時第一次看到有人用熱水洗手。我在國外交換,一起合租的北京室友做飯時把水龍頭扒到左邊的熱水口。她離開廚房後,我把手指伸到水流里沖了一分鐘,然後把水龍頭扒回右邊。

節儉幾乎成了一種癖好。我擅長計算洗澡水變熱的時間,估算每盞燈的亮度範圍。一年除夕夜全家正在沙發上看春晚,客廳的頂燈、走廊燈、廁所燈、房間燈全都開着。房間裡沒人,我走過去一盞盞關掉。我一坐回沙發,爸爸就站起來去把它們一盞盞重新打開。啪,啪,啪。他伸出手掌拍向牆上的開關。「幹嘛浪費電啊!」我大聲喊他。媽媽拉住我的手,把我按回沙發。

我在小學三年級時才知道自己家的準確地址:車輛廠五村。冷水、關燈和凍瘡好像都在「村」這個字里變得清晰。我說不出口這個地址,請同學來家裡玩只報對面小區的名字(xx花園)和附近的公交站,情願走十分鐘去接。我強調「村」不是村,只是宿舍的簡稱。晚上送走同學們後我一個人躺在床上看着屋頂睡不着覺:他們真的相信嗎?

我想去車輛廠以外的世界。家裡有電腦後我迷上一個交換明信片的外國網站,給頁面上的地址寄一張明信片,國外的一個陌生人也會寄一張給你。我留下家裡地址,the 5th village of the Vehicle Factory,用英語寫下來似乎讓這個地名也變得高級。我總覺得自己生活在一個微不足道的地方,「車輛廠五村」是這麼上不得台面的詞,我忍不住去明信片網站的百度貼吧提問:郵遞員找不到太小的地方怎麼辦?一個月後我收到第一張明信片,來自俄羅斯。英文的地址被劃掉,街道郵局藍色的圓珠筆把它改回拼音「wuche wucun」。

想要離開車輛廠的願望越來越強烈時,車輛廠真的從我面前消失了。2008年它被市政規劃從市中心遷到郊區,廠房400多畝地賣給綠地集團,空地上要建起606米高的華中第一高樓和濱江商務區。大吊車開進車輛廠,鐘樓、托兒所、澡堂被夷為平地,幾千名工人全部搬到25公里外郊區的新廠區。

原本掛着紅色正體字廠名的地方貼上「綠地606」的圍欄。我的初中就在老廠房的馬路對面,開學那天「綠地606」正在動工挖地基。華中第一高樓的標語掛在原本的大門上,招貼畫上高聳入雲的子彈頭高樓和迪拜塔並列站在一起。上下學時我喜歡盯着馬路對面,好像我自己也可以像它一樣,在原來屬於車輛廠的那塊地上長出一個可以和迪拜塔一起列在招貼畫上的東西來。

我改掉了自己的名字。出生時在下清明雨,爸爸起的名字叫詩雨。小學同年級有三個女生都叫這個名字,老師點到時總要加上「4班那個劉詩雨」。「我一生中最大的敗筆就是這個名字!」我轉頭對旁邊的同學小聲說。

六年級時我開始在作業本封面的姓名欄用鉛筆寫下別的名字:詩語,詩梧。媽媽笑着問我要不要改成她的姓。我把寫滿這些名字的本子拿到爸爸面前,問他覺得哪個好。爸爸沒有看本子,對我笑了一下。我回到房間,用橡皮一個個擦掉。

同名的女孩有一個和我上了同一所初中。那年夏天我終於選好了想要的字。媽媽把材料遞到派出所,半個多月過去沒有動靜。爺爺跑去找所長,發現申請改名的小紙條還放在他的抽屜里。「為什麼要改名字?」所長又問了一遍。

我不記得爺爺最終給了他什麼回答。爸爸那段時間很忙。從那天起戶口本上他的名字下面一欄變成另一個名字。

她開始在晚飯時守着電視看國際新聞。新聞頻道經常請一個叫金燦榮的時事評論員,大人們看到他就一定會抬起頭,又很快低頭夾菜:「他就是車輛廠出去的啊,他大哥就住前面一宿舍呢。」她也在夾菜,餘光盯着這個車輛廠人照片下的頭銜:國際關係專家。後來她給三四十個同學寫同學錄時,在「理想」一欄寫了三四十遍「外交官」。

有陣子看新聞的時間被用來去大操場跑步。那時操場已經不是據點,廠離開的時候沒有管它留下的東西,操場被小攤販占領,跑道上堆滿棚屋,需要仰視的主席台變成小販的臥室,正紅的天頂下晾着牡丹花的床單。每天晚上她在坑坑窪窪的跑道上跑步,側身穿過攤販,備考西安交大少年班的體測。耳機里在放新概念英語,跑完八百米最快只用了三分鐘。

半個月後她在西安交大的操場跑步。還是八百米,終點的老師掐着秒表:四分半鐘。最差的成績,第二天就坐八個小時的火車回了家。她只在廠的操場裡跑過步,沒有跑出過車輛廠。

我沒有跑出過車輛廠。

東方明珠

車輛廠外面的世界是什麼樣的,我沒有看到過。廠的肩膀有三站路長,它擋在長江前面,我躲在三宿舍的拱門下,伸長了脖子也看不清江北岸的樣子。江對面一排排高樓的尖頂從廠的肩膀上冒出,有一棟樓頭頂一顆金色的大球,繞開廠的遮擋,出現在大門的正中央。以長江為軸線,把三村的位置翻個面就是那顆金球。「那是哪裡的球?」我問伯伯。他眯着眼睛看了看,一邊抽煙一邊搖了搖頭。我總盯着它發呆,覺得這是課本上說的「東方明珠」。

我從三宿舍旁的初中考到了「東方明珠」旁的高中。「綠地606」還沒建好,新廠區已經在偏僻的郊區落成。馬路對面已經看不出一絲老廠房的痕跡。

我的高中是家鄉最好的學校之一,它有乳白色的大理石門柱和黑色漆金的校門。校服是西裝和短裙,除了周一的升旗儀式平時也不用穿。市里流傳着「貴族學校」的說法,傳言說學校里的老師打發休息時間的活動是去馬路對面全市最繁華的商圈買LV包。

媽媽和我對「貴族學校」有不同的理解。她在家長論壇和百度上搜索它的學費,「和普通中學一樣」,於是松下一口氣。我則花了三天時間在淘寶上精心挑選了一個筆盒。不是塑料或不鏽鋼,木製的筆盒上有一隻鏤空的小鹿,用小巧的金色鐵扣鎖住。我害怕和我的同學們不一樣。我唯一能想象出的是他們應該會用很好的筆盒,那是我眼中皇帝的金鋤頭。

走進校園的第一天我看見了一座紅色的鐘樓。筆直,優雅,比起車輛廠鐘樓顯然更像動畫片裡那座。鐘樓緊貼教學樓,我爬到五層的教室,站在走廊上可以看到錶盤的背面。這是我第一次走進鐘樓裡面的世界。

連課桌都和鐘樓一樣優雅。橡木白的定製課桌,全市僅此一種。桌蓋向上翻起才露出抽屜,不會像不鏽鋼的課桌露出桌肚裡亂七八糟的東西。成套的白色桌椅在明亮的瓷磚地板上滑動,一點聲音也沒有。一個女孩朝我笑了笑打招呼,雙手隨意地撐在桌面上,不對這種優雅感到意外。後來我知道她從這所學校的小學部一路讀來。那是真正有錢人的標誌,小學部的學費是一學期三萬。

鐘樓里的世界不是我該來的地方。下雨天隨手拿把傘,我的同學會說是前兩年在倫敦躲雨順手買的。在寢室里噴一瓶香水,是在歐洲旅遊從「老佛爺」帶的。課間娛樂之一是看維秘超模走秀的視頻。萬聖節的晚自習英語老師給我們放電影,前排的女孩轉過頭朝我伸出手心,「trick or treat?」。我沒有說話,她撇了撇嘴轉回身去。我沒學過這兩個單詞合在一起的意思,不知道維多利亞有什麼秘密,從他們的話里推測,「老佛爺」應該是個地名。

我用周末看美劇,在電腦的搜索框輸入「維密秀」。趁着沒人,我去翻教室後面書櫃裡其他同學買的《環球銀幕》和《文藝風尚》。初中時我生活里最困難的事是數學最後一道大題,每天晚上我給阿晗打電話,她爸爸是車輛廠的高級工程師,總用不標準的普通話在電話里給我講題:「因為國A(角A)大於國B(角B),所以國C(角C)…」。高中住校的很多個晚上我想給阿晗打電話,直到畢業也沒有撥出過那個號碼。

有些東西可以學習,另一些東西則需要改掉。我會在課堂上舉手,在打辯論賽之前皺緊眉頭擼起袖子,做課前報告時踩着重重的步伐昂首挺胸站上講台,好像奧巴馬宣誓就職總統。我從我媽媽身上學到這些。她中專畢業進入車輛廠,晚上上夜校讀英語,考證,自學計算機,盲練五筆打字,報名參加廠里的比賽和活動然後拿下第一名。她教我英語,陪我一起上奧數課,允許家長旁聽時她坐在教室後面,老師問誰有問題,「我有!」媽媽舉起手。

曾經落在媽媽身上的嗤笑聲現在落在我身上。一開始我不明白自己錯在哪裡,只能找規律:太認真,被笑;太緊繃,被笑;出風頭,被笑。我開始學習「體面」,想說話的時候告訴自己要閉嘴,老師問這道題有誰會,我會把頭埋得低低的,草稿紙上的答案自己驗算就行。

「筆記借我看一下,端莊,」同學開始這樣叫我。「端莊」成了我的新外號,語文課上老師講到蒙娜麗莎端莊的姿態,大家齊刷刷回頭看我。外號簡稱是「端」,真正的意思是端着。課間休息時旁邊兩個女生在看手機上的熱搜,網紅黃燦燦和世姐張梓琳比美。「張梓琳秒了啊,」她們轉過頭看我,「端,你覺得誰好看?」黃燦燦也挺漂亮的,我說。她們大聲笑着去拍前桌女生的肩膀:「你聽到了嗎?她竟然覺得黃燦燦更漂亮?」

還有很多露出馬腳的時刻。雖然學校不穿校服,但我從不覺得大家在攀比名牌,因為他們穿的名牌我都沒有聽說過。有一天我在地攤上看見一件印着YSL三個金色字母的黑色的t恤,和我的名字首字母一樣。下一周我穿上t恤在教室前面大聲說竟然有這麼巧的事,前排的幾個同學哈哈大笑:真的有人把YSL穿在身上啊?

媽媽

就像不知道為什麼我再也不穿那件黑色t恤一樣,媽媽也不知道為什麼我開始討厭她去學校。

查到中考分數時媽媽比我還高興。她在家長論壇的網站上看到我們高中有全市最好的心理老師,每周還會給家長上心理課。開學第一周她就報了名,每周三晚上來學校上課。「媽媽給你帶了飯,」周二晚上她給住校的我打電話,「你下課了我們一起在食堂吃個飯好不好?」

周三五點下課,七點上晚自習。我先回宿舍排隊洗頭,洗完出來已經過了六點。來不及吹乾,我披着濕發去食堂,出發前把白天穿的長袖外套換成了媽媽新給我買的風衣。藕粉色,A字型,下擺像裙擺散開,底邊有白色的蕾絲花紋。媽媽也穿着一件平時很少穿的大衣。她化了妝,口紅的線條在唇邊塗歪了一點,脖子上既戴了裝飾項鍊又系了一條絲巾。我們坐在食堂中央的塑料椅子上,端着托盤走過的同學老是朝這邊看。

「剛在食堂看到你了,對面是你媽?」回教室後旁邊的同學問我。我點點頭。

同學笑着看了看我的衣服,眼睛停在衣擺的蕾絲上。不知道為什麼,我想到媽媽那條絲巾。背後有點涼,新買的風衣被頭髮浸濕了一片。「你該不會每周都要媽媽來送飯吧?」同學問我。

「沒有!」我趕緊搖頭,很快補上一句,「她今天有事路過學校。以後都不會來了。」

媽媽在上家長課堂的事還是一些同學知道了。有時候去四層的班主任辦公室,同學會指着三樓的心理活動中心問我,你媽是上這個?我抱着卷子小跑去四樓,以後要經過三樓時總是繞路。被議論的家長不止她一個。高一暑假,幾個同學的爸媽在家長群里鼓動家長們一起換掉了數學老師。新老師來的第一天大家都在交頭接耳,朝前排一個同學的方向努努嘴:「喏,就是她媽在群里搞的事。」

我回家告訴媽媽不要再在家長群說話,也不要再來學校找我,她擺擺手,「知道,知道」,下一周還是來。我在教室門口碰見她,扭頭轉身就走,跑到衛生間躲起來。媽媽留在原地,只能朝路過的同學尷尬笑笑。她唯一能名正言順來學校的場合是家長會,我最害怕的也是家長會。班主任來之前,所有人都和自己父母坐在一起聊天,我還是躲去衛生間。我害怕看見媽媽用力塗上的口紅,臉上因為不會化妝而斑駁的粉底。「你媽媽好漂亮呀,」第二天同桌跟我說。我聽不見她說的話,腦子裡一直在想同一個問題:她是不是又系了那條絲巾?

我真正的爆發是在爸媽來學校和班主任打羽毛球之後。我爸爸唯一擅長的事就是打羽毛球,他是附近球館的野球王,被球友拉去我的高中體育館,碰到了我的班主任。他們沒和我說過這件事,我是從同學嘴裡聽到的:「真行啊,找老師找到球場去了?」

我一個星期沒和他們打電話,周末一回家就抱起房間裡的娃娃往地上摔。「到底要我說多少遍你們才能不去學校?」我一邊哭一邊摔上房門。

她的女兒到底為什麼這麼反感自己去學校?媽媽想這個問題想了十年,從我16歲到26歲,「主要是我不能理解,」今年春節假期的最後一天媽媽對我說,「我不知道為什麼。是不是你到高中以後開始不需要我了。」

這是我們十年來第一次談論這件事,如果不是為了寫作這篇稿子,可能我永遠不會告訴她原因。我帶着和媽媽聊聊車輛廠這一任務回家,在家待了18天,拖到最後一天才開口。每天白天我讀安妮·埃爾諾寫她的母親,晚上躺在床上打腹稿。「我想跟你聊聊我高中的事」,不好。「我有事跟你說」,太嚴肅。「我想向你道歉」,說不出口。

第17天晚上我失眠了,媽媽就睡在隔壁房間,我看到她熄燈,躺在床上聽了一整晚自己的心跳聲。最後一個白天我把一篇對自己母親做了採訪的稿子讀了三遍,聽了記者上的每一個播客,最後鼓起勇氣加了她的微信好友:你是怎麼和自己媽媽做採訪的?

最後一天晚上八點,我和媽媽坐在沙發上。我們都面向前方的白牆,中間隔着一米的距離。媽媽朝我挪過來一點,我雙手放在合攏的腿上,悄悄又移遠一些。我不敢看她的眼睛。

媽媽的語氣和平時一樣。「其實後來我偷偷去你教室後面看過你一次,」媽媽拿眼睛偷偷瞟我,「不知道你記不記得。你後來看到我了,馬上把臉轉回去。我後來就沒去了。」

「那你當時是什麼感覺。」我聽到自己這樣問。

「我主要是不能理解。」她沉默了一會兒,「去年你去找胡阿姨聊天,你走了之後她小心翼翼地跟我說,覺得你有點嫌棄我。我當時跟她說這很正常,被青春期的孩子嫌棄很正常。」我在沙發上抱起膝蓋。「但是作為一個媽媽被孩子這樣嫌棄又特別的傷心。」她笑了一下。

「嫌棄」。即使我從來沒想過這個詞,媽媽也一定得到了足夠多的驗證。高中畢業,我不讓她送我去大學。大二時她來北京出差,說是出差,其實是車輛廠息工,她帶着我爸爸辦的培訓學校里兩個女老師來北京學習。「我女兒在北大,可以帶你們去參觀。」她對她們說。我還沒到校門口就看見她們在和保安說話,不需要我就自己走了進來。

這是我第一次在北京見到媽媽,一路上她和那兩個我不認識的年輕女孩仰着頭夸校園裡的建築,我沒有介紹,也不說話。離我的晚課只有半個小時,計劃要逛的地方來不及去,準備帶去食堂吃飯,飯點每個窗口都排着長隊。我什麼也沒跟媽媽說,最後帶她們去了南門外寒酸的麵館。「你們點吧,我不吃了。」媽媽不知道我為什麼生氣。半小時到了,她的面還沒吃完我就走了。

「我原來的話會覺得有點痛苦,」媽媽從沙發上轉向我,「但是現在太長時間了,我也都已經接納了。」

幾個月前我研究生畢業,媽媽又來了清華。典禮那天我沒安排好時間,在禮堂拍畢業照沒法去接她。她一個人在陌生的校園裡找路,手機突然沒了信號。畢業照拍完我還沒聯繫上她,草坪上只剩我一個人。我急得跺腳,好不容易打通就在電話里大喊大叫:「你怎麼還沒來?就差我一個人了你知道嗎?」我看見媽媽舉着手機一路小跑過禮堂前的草坪,30度的天,褐色的連衣裙胸口浸濕了汗。這一定是她選了很久挑出來的裙子,那個瞬間我想。

車輛廠人才會這樣。她也是,我也是。我沒有告訴媽媽,從南門外的麵館走回學校時我哭了一路。我也沒有告訴她在她來參加畢業典禮前一晚我沒有睡着。第一次在宿舍里換上學士服,我看着鏡子裡的自己想,媽媽看到了會是什麼反應?我沒有看到她的反應。那天我在沖她發脾氣,放下電話看到旁邊給她指路過來的是我的系主任。他一定聽到了我粗俗的指責和震耳欲聾的吼叫。

只要媽媽出現,我就像明信片上那條被劃掉英文改成拼音的地址一樣露出原形。不管到了多遠、多高的地方,我在她面前都會變回那個粗鄙的低劣的用力遮掩自己的小孩。我從來沒有跑出過車輛廠五村。我就是那個地址本身。

「在我心目中你就不是屬於這裡的,你不會像媽媽這樣就待在家裡,待在這個工廠里一輩子。」媽媽說。她從茶几上拿起抽紙,一張給自己,一張遞給我。

贗品

我是車輛廠人,離家越遠這句話就越清晰。

剛上大學時北大的學長指着未名湖向我們炫耀:「北大好歹有個湖,隔壁清華只有一條臭水溝。」這是我十年後第一次聽到臭水溝這個詞,五村的臭水溝在蓋新房時被填平,只有看老照片時媽媽會指着那條溝渠回憶:「這裡淹死過你買的幾隻小鴨子。」

我在廠的坐標上建立對北京的理解。估算五四操場的數量,是看它和大操場比誰更大;課程網上出現沒見過的體育課項目,板球、壁球、地板球,我在大操場擁有的器材里搜索和它們最接近的一種。入學第一周社團展覽,學校里的鐵路迷社團在攤位的小桌上擺了一長條火車模型,我背着書包目不斜視地走過,忍不住揚起一側嘴角:你們懂什麼火車?你們家裡是造火車的嗎?

我在七年的時間裡頻繁坐火車往返北京和家鄉,每一次走進車廂前都忍不住先拖着行李走到車頭,即使明知道那裡沒有那個紅色的工字標誌。大學時我在圖書館的過刊里找資料,在報紙上偶然翻到2011年的消息,前鐵道部長劉志軍落馬的黑色大字出現在眼前,我立刻合上了那張報紙,走到兩排後的書架。我摸了摸自己的臉,很燙,好像剛挨了一記耳光。

車輛廠在我大學時被劃歸到南車集團,後來南車又和北車合併成中國中車。媽媽的電腦里所有文件落款單位變成中車長江集團下屬長江公司,一長串頭銜里再也沒有「車輛廠」三個字。在書面意義上車輛廠已經被宣告了死亡。

但它仍然活在我身上。有時走在校園裡我會覺得我在過一種假裝的生活,自己是一個藏在北京的車輛廠工人。總有忍不住揭穿真相的時刻。大三時師兄給導師匯報論文,題目是南方某廠工人的勞資關係。城市,行業,規模大小,我聽出那就是車輛廠。旁聽時我一直在喝水,紙杯拿起又放下,最後不得不用指甲掐住掌心,用疼痛提醒自己不要說話。

「還需要多找一些訪談對象,多了解一些。」導師給出建議。

我不知道自己為什麼鬆開了掌心。「我家就是這裡的,」我站起來,「我爺爺、伯伯、媽媽就在這上班。」

這不是現成的訪談對象?老師笑了笑。

師兄和我來自同一所高中。他看了我一眼,好像什麼也沒有聽到。

「我好像這個世界的贗品。」我在高中時的日記里找到這句話。學校里大多數同學那都在用iphone,我用的是一個長得和iphone一模一樣的山寨iphone,充話費送的。睡我上鋪的女同學用藍牙給我傳歌,屏幕上彈出那首歌時我差點從床上跳起來。假的iphone原來也可以連上藍牙。

我就像被藍牙傳到這個世界裡的那隻假手機一樣,總覺得做賊心虛。我和高三的學長談戀愛,他家境很好,我覺得好像自己騙了他,我只是看起來和學校里每個女孩一樣——白淨,聰明,像一塊草莓蛋糕——但切開就會發現我是一個贗品。我的奶油是假的,所有草莓都是我從別人身上模仿和學來的。

高中的男友後來去了清華。大學假期回家,他開車接我約會。私家車停在馬路對面的公交站,我從不告訴他我家的地址,不允許他接近我的小區,我的五村。

這段戀情結束後我在大學crush上另一個男孩。他在首都長大,父母都是老師,我從來沒有在他面前提到過我的家庭和車輛廠。他到我家鄉來玩,我沒有說我家的地址,但忍不住推薦了五村門口的一家小館子和他吃飯。

吃完飯散步時他打量了一會兒馬路對面的五村。這小區看起來挺老的了,他說。我們肩並肩散步,我接到媽媽的電話說她回家沒帶鑰匙。那天是工作日。你媽媽今天不用上班嗎?他問。我哽住了。息工。這兩個字我說不出口。

他們公司今天放假,我說。他看了我一眼,你們家是車輛廠的吧?

降落傘

「你有沒有想過離開車輛廠?」

我坐在汽車後排,看向駕駛座的阿晗。昨晚我們剛一起放完煙花,大年初一下午,我陪她去給車加油順便遛狗。大學畢業後她回到車輛廠上班,辦公室里都是看着她長大的叔叔阿姨,有時還能碰到我媽媽。

離開家的第七年,我和在車輛廠長大的髮小們仍然每年見面。今年的除夕夜我是在阿晗家過的,第二天中午她爸爸在廚房炒菜,小月的媽媽從對門端來一盆羊肉和剛從樓頂天台上摘的青椒,剛起床的小冷和我一起趕來吃飯。兩家大門互相敞開着,暖風混着飯香穿堂而過。去年春節我們在阿晗家打麻將,麻將機壞了,於是去隔壁樓找廠里一個阿姨,從她家拿來了另一個叔叔家的鑰匙。他們都是車輛廠職工,叔叔一家出門旅遊了,我們四個小女孩就這樣拿着人家的鑰匙進了一個陌生人的家,打了一下午麻將。

阿晗從後視鏡里看了我一眼。她加完油正在排隊等着洗車,我在後排攥緊了車墊上的絨毛,兩條腿緊張地夾在一起。一分鐘前她下車去便利店拿洗車券,我對着副駕駛上的狗練習了半天。「你有沒有想過離開車輛廠?」雪納瑞亮晶晶的眼睛看着我,沒有說話。

「肯定想過去遠一點的地方,不然老在爸媽身邊,」阿晗說,「但如果看了一下外面沒有家裡好,那也還是會回來。」

「你會覺得外面的世界比車輛廠更好嗎?」我把車墊抓得更緊了。

她的車駛進洗車的轉輪,機器從四面八方發出嗚嗚的聲響,黑色的擦布遮住車窗,洗車水滾滾流過,像在一場暴雨中央。雪納瑞嚇得發起抖來,阿晗解開安全帶,把它抱在懷裡哄着。

過了很久她才回答我;「我好像的確沒有這樣想過。」

為什麼我一直想逃離車輛廠?留在家的每一天我都在思考這個問題,始終沒有得到答案。離家前的最後一天我和爸爸坐在客廳里談話。這是我的最後一個任務,我坐在木頭椅子上看着地板,他坐在沙發上看着茶几。我們從沒有面對面說過十分鐘以上的話。

「你為什麼離開車輛廠?」我問他。

我的父母是截然不同的兩種人,某種程度上,他們又是一模一樣的人。媽媽初中畢業後被外公要求去讀中專、學機械,被迫進了外公也在的車輛廠。爸爸大學畢業,想考飛行員,想去別的城市上班,爺爺直接從廠里提前退休,按着他的頭進了廠。媽媽想讀高中,讀大學然後環遊世界,為此自學英語和計算機,最後只能用在我身上。爸爸在車輛廠幹了十年,在世紀初的下海潮里跑掉。

「減員增效嘛,」他眯着眼睛回憶,自己都快記不清楚時間,「先去了北京,非典之後回來,後來又去了深圳。」他在南海的海船甲板上暴曬,太陽太毒了,兩年後又回到家鄉。好容易在一個外企當上了課長,屁股還沒坐熱外企從家鄉撤資,公司遣散了。最後有朋友拉他一起做培訓學校,他受老校長重視,眼看着就要賺到錢,老校長生病去世了。「爸爸的命真是不好。」他這樣總結。好像命運總作弄他,離開車輛廠就再沒過過好日子。

這是我第一次了解這些年我爸爸在做什麼。我從不問爸爸的工作,從小到大學校統計家長信息只寫「自由職業」。我也從不知道父母的工資。很多次我從大人的隻言片語里聽到廠里效益不好,某個月只發了700塊。我假裝那只是個例。只要我不問,我就能騙自己媽媽總是能靠它過活的。只要我不知道那個準確的數字,我就不用去細想她那個月700的工資是怎麼支撐起我900的補習費的。我不敢了解我的媽媽,不敢細看她的照片,迴避和她的見面與對話。只要不了解她,我還可以繼續欺騙自己,繼續不去注視我生命里那些不體面的東西。

我以為離開車輛廠是我的「不認命」。我當然和父母不一樣。我在北京讀大學,成為一名記者,靠寫稿賺錢。每年回家長輩們像躲避一個忌諱一樣迴避談論我的工作。我以為那是因為我在這個體制內家庭做出了一種離經叛道的選擇。

「爸爸第一次去北京還是在廠里的時候,」他咧開了嘴,「寫的一篇稿子被《工人日報》用了,就派我一個人去北京交流交流。」我的目光從地板上第一次移到他的臉上,手腳在那個瞬間都變得冰涼。那雙還沉浸在回憶里的眼睛和我的眼睛一模一樣,上眼皮垂下的內雙,笑起來會變成一個三角。

我從不知道我的爸爸也是記者。他在車輛廠做了幾年工人,白天在車間修火車,晚上在家裡寫文章投稿。他靠這些發表進了廠報社,一個人負責兩個版面的采寫、編排、審核校對,不到兩年又被調到廠電視台,自己採訪自己攝像。稿子被《工人日報》用了後,他一個人帶着一台相機去北京交流。那時我剛剛出生。

他在北京住中關村,十年後我的學校也在中關村。他去北大踢野球,我在北大讀書。「踢球的時候我還想呢,我女兒以後會不會就來北大?」他撓了撓頭。

在北京的每個晚上,他只能在公用電話亭里給抱着我的媽媽打電話。十年後我有時從南門走回學校,夜晚路過靠近中關村的那條街,總忍不住盯着街邊電話亭的影子發呆。

我所以為的自己選擇的路,實際上只是在父親和母親的預言裡完成一種重複。我不敢看爸爸,好像有什麼龐大的東西正在穿過我的身體,我不得不用牙齒咬住舌頭,閉上想流淚的眼睛。我想過很多詞來描述車輛廠之於我——不是階級,不是出身,不是家庭背景,而是一種刻在我身體裡的血統。廠製造我的身體,穿過我的身體,連「逃離」也刻在它的身體裡,成為這種血統的基因。

「你想放煙花嗎?」爸爸看向我。為了避免和他對視我一直無意識地看着客廳的角落,現在才發現那個角落裡堆着幾束煙花。

我們走到小區的空地上。五村的窗戶大多黑着,我的髮小們都搬到了新廠區的新宿舍,只有我的爸爸還住在五村。他走到空地中央,圓筒形的煙花倒放在地上。童年時我最愛在操場放這種叫做降落傘的煙花,從主席台到泥跑道,到處都是點燃它的火星。

「砰」的一聲巨響,煙花騰到三層樓高,灰青色的煙霧散去,紫色的降落傘從空中飄下。我看着爸爸跑向降落傘的方向,它在空中打了幾個轉,差點掛在別人家的窗台上,最終搭在小區圍牆的鐵欄杆上,掉回五村的地面。

冬天結束之前我回到北京。春節前我買了一件流行的韓國羽絨服,版型方正,外面是低飽和度的灰色。我在地鐵10號線的玻璃倒影里看自己穿着它的影子,模糊的玻璃窗里它和媽媽身上那件灰色的車輛廠工服一摸一樣。我在地鐵上把羽絨服扒下來翻了個面,收拾行李時把它放進衣櫃的最底層。

今年春節回家我重新去了一趟老廠區。綠地606已經建成,配套的濱江商務區很冷清。它最終沒有達到規劃中的606米,子彈頭被腰斬,400米的高空出現一塊突兀的平地。廠房、石膏柱和鐘樓沒有留下一點痕跡。

媽媽說車輛廠從來沒有什麼鐘樓,我聽到的也許是江對面江漢關的鐘聲。怎麼可能?我在資料和文檔里拼命翻出一張長得像鐘樓的照片,發到發小群里問他們記不記得幼兒園的鐘聲。沒印象。每個人都這樣回答。鐘樓好像只存在於我一個人的記憶里。

我相信鐘樓一定曾經在那裡,我回到北京,比留在車輛廠的媽媽更確信這一點。北京的冬天還沒有過去,氣溫是零下十度。我翻開衣櫃的最底層,又穿上那件灰色羽絨服。

文章來源微信公眾號:正面連接

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。

本文網址:https://vct.news/zh-hant/news/faa5beb6-7525-4184-ae81-634489ddde4e

評論被關閉。