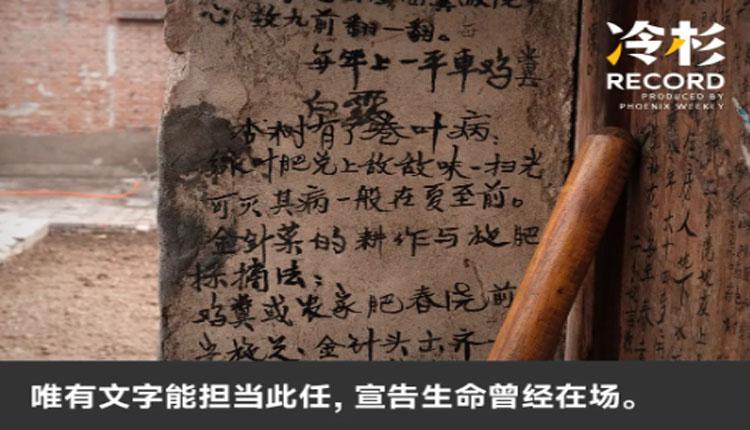

「宇宙有多大呀」,進門處的紅磚照壁上,幾行工整的小字清晰記錄着,「飛機飛到太陽20年才能到。月亮體積有地球四十八分之一,星星有2000億顆。」再往裡走,這個普通農家院落的每一塊磚面、每一扇木門、每一條木質窗框,甚至鐵皮推車上,都爬滿了密密麻麻的文字。

寫字的人叫張福青,山西代縣峨口鎮上高陵村的一個留守老人。這個春天,在長滿文字的老宅里,他離開了。攝影師蔡山海途經上高陵村時,無意間闖入了他的葬禮。

這些文字,寫在福青人生的最後20多年,小到如何種杏花,大到對宇宙的追問,間或夾雜着老人的願望,比如拍一張全家福,又或者想要在立冬節那天買羊肉,還特意註明,價格30元一斤。

葬禮過後,蔡山海將鏡頭對準滿牆文字,逐張拍下,再上傳到社交平台。

「這是一個多麼孤單卻又熱鬧的人」,網絡上的陌生人懂得福青——這是老人在村里很難獲得的共情。也有人借史鐵生的話發出感慨,「唯有文字能擔當此任,宣告生命曾經在場」;還有人感受到「碩大的孤獨」,「一棵杏樹,舒舒展展地開花、結結實實地結果,走過了樸實善良而又認真的一生」。

「宇宙有多大呀」

福青留下的最後一段影像是他在村頭照壁下晨練——這個78歲的瘦高老人戴着白手套和老花鏡,站在兩排裹着棉衣的老太太中間,跟着老年唱戲機的音樂一起拍手、跺腳。

在上高陵村,福青算是「異端」。他上過高小又讀了私塾,愛看書寫字、研究地圖,關心外面的世界,但終究囿於房院當了一輩子農民。這也讓他成了村里最有文化的農民。唱戲機就是他帶去的,他常聽的《汴梁圖》《孫安動本》,其他老人也能跟着聽上幾段;可他聊的那些話題,比如「到2026年底川藏鐵路開通」「中國13億對印度13億人貿易來往非常重要」,就沒人願意聽了。大家更感興趣的是誰家老人過世了,誰家孩子結婚了——生老病死和婚育才是這裡的頭等大事,足夠拉拉雜雜、零零碎碎地絮叨一整個下午。

村頭寫着「為人民服務」幾個大字的照壁是老人們的據點。那些六十多歲身體好點兒的,有的還在種地,農閒時就聚在村子南邊下棋打牌;七八十歲的,則會在早上和午後坐在照壁下曬太陽,老頭們坐北邊的一溜墊子上,老太太們帶着馬扎坐南邊,「我們就是等死隊。」一個老頭打趣着。大夥掰着指頭算,「村里最大的活到了100歲,78歲的最近兩年死了三四個,都快了。」

福青的離開在他們看來,突如其來又悄無聲息。

3月20日,春分,他帶着妻子杜中秀從家門口坐公交,去鄰近的繁峙縣城認證社保卡,一年要掃臉認證兩次,才能領每月100多塊錢的養老金。老兩口先在農業銀行門口和侄子張建平碰了面,再進銀行一打聽,人家不辦這個業務。兩人又回了侄子家,在縣城裡吃過午飯、理完髮,去興隆大酒店洗了澡。下午兩點半,坐上了回村的公交。

張建平記得,福青當時「特別精神」。

福青的電話號碼再次出現在他的手機上,是3月26日晚上,電話另一頭是繁峙縣醫院的急診室大夫。張建平帶着一萬元現金趕到醫院時,福青正躺在床上呻吟,話也講不利索,只說自己「難活(方言:難受)」。做完檢查,晚上九點多出了結果,醫生直接宣布沒法治了。

一切來得突然。身高一米八的福青體格健壯,雖然也有冠心病、高血壓、高血脂等基礎病,近兩年腿腳也沒那麼利索了,但他腰杆總是挺得筆直,一副整裝待發的樣子。

直到他去世,親友們才拼湊出福青患病的幾個片段——他突然「感冒了」,說嗓子不舒服,想讓村衛生院給他輸液。對方沒同意,他就自己找了個診所開了兩天的液體,第一天掛了5瓶藥,第二天人乾脆走不動路了,二侄子和同村的韓保倉趕緊把他送到繁峙的醫院。

福青有兩個兒子。他們和村里大多數年輕人一樣,群鳥般離開巢穴,大兒子宏剛在內蒙古鄂爾多斯做生意,小兒子宏英在北京當廚師,一年能回家三四次已經算頻繁。

被縣裡的醫院判了「死刑」,載着福青的救護車又開往省城太原。宏剛接到消息,開着車從鄂爾多斯往回趕。在山西省人民醫院做完檢查後,老人已經肝腎衰竭,醫生說是得換血,一次一萬多塊錢,但即便換血,「也沒多大希望了」。

宏剛凌晨兩點趕到時,福青已經說不出話,他的力氣只夠抬起頭來看兒子一眼。

他是被救護車送回家的,那時天剛蒙蒙亮,兩三個小時後,福青停止了呼吸。第二天,宏英趕回了家,他在北京打工,回老家最方便的交通方式只有每天晚上的過夜火車。

沒有人知道福青臨死前在想些什麼,他的想法總是讓人費解。比如那個關於宇宙的追問:

「宇宙有多大呀?太陽表面溫度6000度,中心1500萬度,體積是地球130萬倍,重量是地球的33萬倍。飛機飛到太陽20年才能到。月亮體積有地球四十八分之一,星星有2000億顆。」

他竟然會關心宇宙的維度。在村民們看來,這和說要上火星沒什麼區別。

「操的心太多了,宇宙世界、國家大事,這跟你有啥關係?」說起福青,哪怕是在他過世之後,村民們還是不能理解。福青說話習慣將尾音拉得老長,時不時夾雜些之乎者也,這也讓村里人聽着不舒服,「就顯得他有文化,文縐縐」,甚至有人覺得他「神經病」。

宏剛從前也不理解父親的言行和滿院子的字,「就是一個普通農民,怎麼就這麼有志向,還會關注世界?」在他的記憶里,父親嚴格又正派,會用朱子家訓來要求晚輩,會把「修身齊家治國平天下」掛在嘴邊。在東房的牆面上,他寫下了「人生樂觀身心健,能孝養父母,教育子女如何做人」,算是對後代的期待。

「福青能去看看嗎」

福青是走出過上高陵村的。

老屋東房中間的牆上,貼着五張地圖——鄂爾多斯、廣西、太原,還有中國和世界,前幾個是福青一生中到過的地方。地圖貼了少說十來年,表面幾乎沒有灰塵。

鮮有的幾次遠行大多為了生計或辦事。上世紀80年代,他跟鄰居一起騎着自行車,馱着七八十斤辣椒去太原賣;1989年親戚在北京看病,他帶着宏剛去探望。2017年,宏英在北京的工作稍有起色,接爸媽過去逛了幾天。福青最喜歡故宮,從剛開門一直待到閉館,遲遲不願意離開。碩大的紫禁城裡,老人細細地研究每一處建築的防水、防火設施。

廣西是他到過最遠的地方。那是2013年,宏剛去廣西考察藥材生意,順便帶父親走了一趟。福青回來後,將當時的照片、航空意外險保單、機票小心翼翼夾在旅遊宣傳單里。那是他第一次坐飛機,出發前買的藍色襯衫上衣兜里,還揣着當年用的老年手機。

最久的一次遠行,則是去鄂爾多斯。2006年前後,宏剛在鄂爾多斯的客運站開超市,賣些雜貨和特產,福青便帶着妻子和初中還沒上完的小兒子一起過去幫忙。平日裡,宏剛忙着其他業務和對外聯絡,店就交由福青和宏英照看。

那段時日福青過得自在。他喜歡和人聊天,總能和顧客找到共同語言;他也愛看書,跟旁邊的書攤老闆混熟了,就每天去拿本書看,從早到晚能看上一天,有時看到一半就靠在椅子上睡着了。

一年後,客運站要搬到新區。車站周圍還沒發展起來,卻對商家提出了苛刻的入駐條件——要先交2-3年的費用。這意味着一兩年內基本掙不到錢,「不划算」,超市生意就此中斷。此後,宏剛另尋生意,宏英則找了家飯店學廚。為了不給孩子們添麻煩,福青帶着妻子回了老家。

中秀是第三任妻子。他的婚姻頗多坎坷——第一任妻子因性格不合離婚,第二任妻子生下宏剛後,次年病逝了。43歲那年,福青去了三趟四川,討回了金堂縣的姑娘杜中秀。

回到上高陵村,生活便又如故。沒過多久,2008年5月,福青進了醫院。診斷出冠心病時,醫生說已經堵到要命部位,得做支架手術;中秀則在回了趟四川老家後,患上了精神分裂症,會突然神智不清,說些雲裡霧裡的話。

自那之後,福青被困在了剛剛建好的房院裡。四季井然有序,杏花開了又敗,白菜種上再摘,他就這樣年復一年守着痴痴傻傻的中秀,文字也便青苔般迅速長滿房院的每一處角落。

中秀需要靜養,不能獨自生活,福青就承擔起兩人的飲食起居,院門幾乎不再敞開。偶爾外出,他得先把門鎖好,再掐着點兒回來做飯。兒子禁止福青乾重體力活,把家裡的地租了出去,他便把幾乎全部心思用在了修整房院上。

院裡的二分地種着些水果和蔬菜。栽種這些蔬果的時令、澆水施肥的方式以及產量和成果,也被他寫在了房院各處。

「立秋前十天,種上白菜。秋中期,種上冬菠菜。」

「杏花落果後剪果,距離四至五寸,遠果大甜。」

他是村里最早種「紅姑娘」的。這種顏色鮮紅的野生水果,可以用作中藥,每年國慶節前後剛好全開紅。每到這時,宏剛會特地回老家幫父親把果實收了,帶到內蒙古去賣,能賣上六七千元。福青很滿意自己種的紅姑娘,會主動將種子分給相熟的鄰居,並教他們種植方法。

另一方面,他也在用自己的方式抵達遠方。

每次出了新地圖冊,他都要買。宏英隨手翻出一本中國地圖冊,裡面幾乎每一頁的空白處都被父親寫得密密麻麻。福青關心交通,從新聞里聽到有新的鐵路或是高速公路正在被規劃和修建,他都要用紅筆在地鐵上畫出路線並做下備註。

在福青的認知里,交通線路意味着新的發展機遇,他也試圖在其中為自己和孩子們找到新的機會,去到更遠的遠方。比如2023年6月,他在大門上寫下:

「新疆喀什市到2026年後,將成為亞歐非三洲的30億人口,世界最大物流十萬畝市場,77歲的我,張福青將能去看看嗎?希望我兩個兒子去定居,大展宏圖,吸引很多鄉親去共同發展。」

東房的紅磚,則記錄了各大洲的面積和人口,以及2023年的五國峰會和中亞大通道的開工建設。福青走後,宏英解鎖了他的手機,把父親的微信名「福青」改為了「雲遊四海」。

「建房院才完美」

戛然而止的生命帶來了最後一場盛事。近段時間,院子每天都有人光顧,一撥接着一撥,有記者、出版社編輯,也有鄉里領導。那些之前很少來串門的村民,也圍過來看熱鬧,每個人都從邁進大門開始,舉起手機對着牆上的毛筆字一通拍。

福青留下的文字,大多與房屋修建和維護有關——退守鄉居後,房子成了他最大的寄託。

他會在院落和房屋的每個具體位置,寫上建成時間、用料,以及之後的維護計劃。西牆上寫着,「西牆至2017年建成已二十年整,但本牆已向西倒,該怎樣修好呢?」大門右側寫着,「大門將改寬3米」——他想為將來家裡有車做準備。

老屋從翻新重建到日常維護的歷史,也散落在院落各處的文字中。

老屋是福青的祖爺爺流傳下來的。200多平米的四合院式老宅子,用土磚夯起的土牆經過200多年,已經搖搖欲墜。天暖了愁下雨,經常是「外面下大雨,屋裡下小雨」;天冷了又四面透風,即使燒熱了火炕,也不保暖。

翻新祖宅始於1998年,先是改造了院牆和大門,第二年又改造了正房後牆和西房。宏剛記得,父親在牆上寫字的習慣也從那時開始。為了省錢,他會在磚塊上作標記,好精確計算每砌一面牆、蓋一間房要用多少塊紅磚。

宏剛彼時已經高中畢業,跟幾個老鄉「走西口」去了內蒙古做生意。他給自己留一少部分收入用於基本生活,其餘寄回家裡。父親把這些錢積攢下來,買了磚塊和水泥。

根據磚塊和牆壁上的記載,2005年4月23日,福青用了24天,翻新了正房,還提醒「住房人應有防火、水、害蟲法,維護好房牆」;2008年,他建了東正房、瓦房三間、照壁和新廁所西牆,並在牆上喃喃自語,「我福青已62歲,深感體力不佳……一生農民蓋幾間房院不容易,希後代維修好為盼。」

宏剛一度不能理解父親對於建房的執着。村里年輕人都出去了,好多房子空着,積年累月房子就廢了塌了,「建這個房,意義不大」;從投資來看,農村的房子也顯然沒有城市的更能保值,拿他所在的鄂爾多斯來說,頭些年花兩三萬買的房子,拆遷的時候能得大幾十萬。

於是在修房子這件事上,父子倆「不能談,一談就崩」。但「孝」字壓在頭上,宏剛最終妥協了,「沒辦法,我們這個家庭,傳統思想太重」。外出賺到的第一桶金,他既沒在城裡給自己買房,也沒用作擴大生意的本金,都被父親拿去建了老家的房。

房子和孝道是福青的執念,他少見地直觀表達感情均與此有關。

在東房門框右側的紅磚上,他寫道,

「77歲福青建房院才完美,希後代每年清明掃房壠,泥漏房處,冬掃小西房雪,鼠洞,鳥窩,鴿居點,不放燃火物,防洪水用大門封進法。」

正房外的紅磚上,則記錄着,

「福青43歲從四川省金堂縣娶回賢妻杜中秀,能耐心而細心地服侍我母90歲,我父87歲,同一年善終,使我高興。她服侍我父母期沒有請我兩位哥哥嫂子進屋服侍過一下,村民皆知,四個侄媳婦為證人。我更高興。」

他也為父母沒能住上自己新建的房院而遺憾,「二老再能活15年也能住新房院,我高興極……」

福青走後,宏剛的同學帥秀平也走進院裡「參觀」,他說自己能理解福青,「蓋房子對福青大爺來說是頭等大事,他想為子孫後代留點東西,代表這個世界上我來過。」

「何時照全家像」

中秀知道「男人死了」。院子裡的人來人往,似乎跟她沒太大關係。絕大多數時間,她在炕上躺着,日頭好了,就出來曬着太陽打盹。同村女人進院「參觀」,她過去拉對方的手,想引進屋坐坐,拉呱(方言:聊天)幾句。可女人們忙着回家做飯,只捏了下她的手便走了。

福青走後,中秀狀態一直不好,血糖一度升至25,緊急送去了醫院。她的精神也恍惚,念叨着說是福青「過了百歲如果回來,說明還活着。如果不回來,我就拿主意,自己做飯,自己活」。

福青的棺木和遺像,是他自己多年前備好的——壽材是在2018年9月27日,花了4600元買的;遺像則是2014年有人來村里給老人拍照時備好的,背景是摳圖的天安門。

他在正房中堂上的木板上交代了自己的身後事,落款是2018年11月:

「父逝後,請宏英注重你母親的思想波動,葬父後可找一位服侍她的人為伴,或送你們的母親住養老院,然後請一位誠實戶住我院東房開商店。父母活時已得到你們兄弟倆的孝順已滿意,希望你們兄弟倆走在一處,團結為主。育好你們的後代,成為有孝心會團結的一家之主。」

正房的一輛鐵皮推車上,他發問,

「何時照全家像?」

而直到他離開,也沒能等到答案。看到這句話的時候,宏剛沉默了,他低頭坐在馬紮上,手裡的煙沒抽幾口,不知什麼時候已經燃盡,剩下的煙蒂被他用食指和拇指反覆揉捏。

宏英知道這是父親多年的期盼,但一家人總是很難湊在一起。今年春節,宏剛為了準備節後的生意,沒能回家,只托三哥家的孩子從鄂爾多斯捎回了父親心心念念的兩袋白面。等他再回家時,父親已經病危。

兩個孩子在外,福青習慣了獨自照顧土地和老伴兒。這些年,他的手沒了力氣,腿腳也沒那麼利索了,有時只能托住在隔壁的三侄子張計平幫忙擰鐵絲、接水管,在房門和廁所外焊上可以當扶手的欄杆,又搞來了一個馬桶,直接在下面錘了個洞,當坐便的旱廁。

那些電子產品相關的事,福青通常求助於村里唯一的年輕人——小賣部老闆張志超。兒子通過微信轉賬給他的錢,他不會花,隔一陣就去找張志超幫忙掃碼、換現金;他不會打字,就把要說的話寫在紙片上,找張志超拍下來,通過微信對話框發給兩個兒子。

這些日常也被他記在了牆上:

「每年三月七月兩次找村中青年人給福青和中秀兩人刷臉各一次,才能領養老款」。

張計平知道福青孤獨,「孩子都不在身邊,連個拉呱的人都沒有。但又有什麼辦法呢?」張計平65歲了,還在縣城打工,兩個孩子也在外地。每天打工回來,張計平就打開電腦上的紙牌遊戲玩一個小時,「都孤獨,現在農村就這個情況。」

但生活總得有些盼頭。過年時,福青在東房外的牆上寫了來年的計劃:

「換裝黑布腰圈,裝小西房彩鋼瓦,並把所有彩鋼瓦面噴一次性紅漆,也噴大門面,加高照壁……」

他早年有胃病,總脹肚子,一直戴着黑色護腰保暖,夏天哪怕捂出痱子也照戴。宏英按照父親寫的計劃,幾天前剛網購了新的護腰,寄到鎮上的快遞站,老人沒來得及用就走了。

紅磚牆上好幾處都寫下了福青短期或長期的計劃。比如2024年春夏一定找彩鋼瓦漏水處修補上了漆;約兩子去趟新疆喀什市,找以後發展出路為要。

就在頭幾天,他還去找鄰居張二小借架子,說七八月份要修照壁;他跟朋友韓保倉約好,開車三四十公里去沙河鎮看晉劇名家詹麗華的戲,還打算去閻錫山的老家旅遊。韓保倉是村里為數不多能和福青說得上話的老人之一,他從北京回來,見過世面。「就我倆能玩到一塊,天天和我耍,結果他死了。」韓保倉呷了一大口酒,雙手攤在飯桌上,愣了會兒神。他去年剛死了老伴兒,眼下朋友也死了,就剩了他自己。

「計劃幹這麼多事,他(福青)就沒準備走。」張二小說。

直到這段時間收拾父親的遺物,翻看他私塾時的日記和滿牆文字,宏剛才第一次嘗試着了解父親。在蔡山海那條帖子的評論區,4000多條留言,他看了不止一遍。

其中,有網友說自己的爺爺也會在老房子的木板上寫字,記下所有人的電話號碼、耕地的時令,自己去北京旅遊的日期以及孫女大學的名字和地址。但按照當地的習俗,人死了,不留任何東西。木板跟着爺爺燒掉了,「感覺他沒有留下任何痕跡,就像沒存在過一樣」。也有人提到福青在2024年立冬節想買羊肉,「希望兩個兒子能記得幫他買了」。

網友們似乎能看懂他那句「宇宙有多大」的發問,認為這「像是向宇宙發出的光波」。

現實中,帥秀平恐怕是唯一跟福青討論過宇宙的人。當時福青在照壁上寫下這段話,又刷了一層清漆做保護時,帥秀平剛好路過。福青拿了個馬扎,招手喊他進來。坐在院子裡,倆人拉了會兒呱——

「你寫這些做甚?」

「因為量子糾纏。人死了,只是肉體離開了,他的靈魂會通過時空隧道進入平行宇宙。你知道,人死了,到底進了哪個空間?」

文章來源微信公眾號:冷杉RECORD

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。

本文網址:https://vct.news/zh-hant/news/a23f5199-ed9d-4ed5-9dcf-b62a5217134f

評論被關閉。