這是私人的聚集,有着緊密的情感聯繫;這也是公共的,女孩們相互支撐的能量,必然輻射到她們周遭的世界。她們分享美的事物,為受苦的人們憂心忡忡或憤憤不平,也希望這個世界變得更好,或者,不要繼續崩壞下去。 在2022年11月27日那天,她們出現在亮馬河的抗議人群中。那些日常生活的細流如百川歸海,宿命一般把她們帶往那個挺身而出的時刻。

翟登蕊要錯過deadline了。她本打算去挪威,在那個能看到極光的北歐國度,去奧斯陸大學深造戲劇教育。戲劇越來越多地作為一種連結社群、形塑認同和標識社會議題的手段,她感受到了那種力量的召喚。申請資料已經準備好,根據申請的timetable,她需要在2023年1月提交PTE考試成績,這會增加成功幾率。

1月19日,檢方批准逮捕了9名亮馬河抗議者,翟登蕊位列其中。這令她的親人朋友措手不及。傳說很多,譬如說,警方此前一直安撫家屬,稱翟的情節很輕微(去抗議現場沒提前準備抗議物料),有很大幾率取保候審。另一種說法是,本來警方的建議的批捕名單只有7人,沒有翟登蕊和曹芷馨,但檢方將這兩人加了上去,9人的罪名都改為尋釁滋事。目前記者無法從更多來源核實這些消息。

直到確認批捕後,看守所才允許律師會見她,那時距離申請的deadline還有3天。親人盤算着請律師問她要申請網站的賬號密碼,幫她提交材料,就算沒有語言成績,也不能輕易讓她的夢想落空。

小太陽

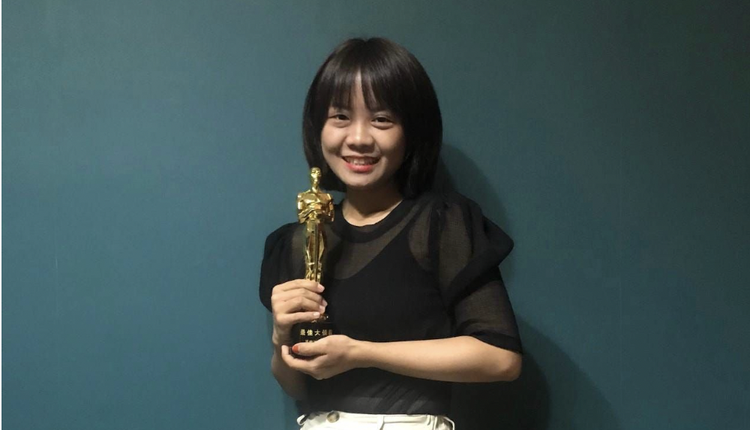

不論怎樣,熟悉她的人會有很長一段時間見不到這個黑黑瘦瘦、充滿活力的女孩了。她的網名叫阿拉登,朋友們都叫她登登,有時她出現的時候,會哼唱着自己的專屬BGM:「登登,登登,登登登~登登登」。

朋友們說,翟登蕊像個小太陽,她敢說敢做,不論在親密關係還是公共場合,她都相當主動。

「登登才5歲時,就能泰然自若地在一大群人面前唱歌跳舞;中學的時候,她是樂團的指揮;大學時她當文藝部長;畢業後,她組織線下活動、參加讀書觀影會,別人讓發言她總是搶在前面。她直率勇敢,敢於表達,也敢於質疑。她充滿正義感,哪怕做核酸看到別人插隊,都要去管,看到有小孩被欺負她,她才不管對方是誰,上去就要把小孩保護起來。」她的一位親密朋友說。

2022年11月末,在亮馬河邊的抗議現場,翟登蕊也想努力地保護朋友。有人拿手機拍女孩們的臉,她去制止,還與不懷好意的拍攝者吵了起來。

助人者

1995年,翟登蕊出生在甘肅省白銀市。她出生時就黑,自嘲笑起來像「忍者神龜」,有這樣的自嘲精神,她是同學和老師的開心果。翟登蕊父親經商,,她小時候家裡就有鋼琴,這在當年在白銀市是少見的。她從小學琴,考到了鋼琴十級。她母親在當地醫院工作,清零政策結束前得每天坐着三輪車去隔離點工作。她母親是個熱心腸,曾經在泳池邊救活了溺水的小孩,上了當地的電視新聞。

翟登蕊是家裡的獨女。高考那年,她決定離開大西北的父母,嘗試獨立,最後考取了一所福建的高校。最初她聽父母的意見選擇醫科,但被調劑到社會工作專業。這是個聽起來不太好就業的專業,卻給了她關注社會弱勢群體的視角。

2017年,翟登蕊考取了北京外國語大學世界文學與比較文學專業的研究生,這延展了她對文學的愛好。她在北京的出租屋裡有幾百本書,涵蓋女性主義、文化、電影、哲學和政治等領域,還有很多小說。

2020年從北外畢業的時候,當時疫情吃緊,很多同學們都無法來北京辦理畢業手續,也沒法收拾行李,翟登蕊是整個文學院留守到最後的畢業生,她一個人把幾百名同學的行李打包寄走。老師曾經給她的父母打電話,誇她是學校的英雄。

助人對於翟登蕊,確實是「為樂」。大學期間,她還定期去養老院,參加敬老活動,養老院給她發過感謝信。

翟登蕊第一份工作在學而思。她對教育感興趣,又希望加入互聯網行業。然而,她加入的是幼小學科培訓部門,「雙減」之後這行成了禁區,她只好在集團內部轉行當主播賣書。之前做學科培訓的時候,翟登蕊收入不高,當了主播之後,因為有提成,她的收入提升,但她對傳授知識的工作更有興趣。辭職之後,她的工作大多與教培有關,決定留學之後,她轉為兼職做家教。她申請的項目要在海外生活兩年,就像她離開西北,去了南方又漂到北京一樣,她一直嚮往更廣闊的世界。

朋友圈

搬到北京後,翟登蕊在北京認識了一群志趣相投的朋友,有楊柳、秦梓奕、李元婧、李思琪等,這群朋友都在12月相繼被拘捕,而李元婧和李思琪最後跟她一起被批捕。

這些女孩有着很多共同之處,熱愛文藝,同情弱者。還有——如她的一位朋友所言——「對宏觀敘事天生不感冒,但卻文學和文藝有天然的熱愛」。

她們關心農村婦女和城市女工。朋友說,去年初的豐縣鐵鏈女事件讓翟登蕊幾個晚上睡不好覺。雖然賺得並不多,但翟登蕊經常給女性權益公益組織捐款。

翟登蕊喜歡戲劇,她參演過朋友執導的短片,也出演過《陰道之道》和女工組織木蘭花開的話劇《生育紀事》,她還參加過線上的電影評論學習班。

她喜歡去獨立書店參加各種讀書會和觀影會。疫情這三年,當公共場所的聚會變少,她更努力地維持着與朋友們的見面和線下討論。

社工專業的訓練,讓本來就開朗的翟登蕊對召集活動駕輕就熟。她常會組織十來個好友,相聚某位朋友的出租屋或者獨立書店,開展一些女性主題的文學戲劇沙龍。電視劇《我的天才女友》火的時候,她就組織過討論原著《那不勒斯三部曲》的讀書會,而伊朗因瑪莎·阿米尼之死而發生全國性抗議的那段時間,她組織朋友們觀看有關伊朗女性的電影。很鬆散的朋友聚會,桌子上擺着可樂、雪碧或者辣子雞,朋友們圍坐在一起,先看電影,然後圍繞電影內容討論。

密友們有個微信群,成員只有個位數。她們在群里約飯聊天,在人生大事上互相陪伴。比如翟登蕊考試,就會有人在群里說「保佑我們登子今天順利通過」;有人失戀了,就在群里約人去鼓樓逛逛散散心;有人過生日,就在群里約個地方搞生日party。

這是私人的聚集,有着緊密的情感聯繫;這也是公共的,女孩們相互支撐的能量,必然輻射到她們周遭的世界。她們分享美的事物,為受苦的人們憂心忡忡或憤憤不平,也希望這個世界變得更好,或者,不要繼續崩壞下去。

在2022年11月27日那天,她們出現在亮馬河的抗議人群中。那些日常生活的細流如百川歸海,宿命一般把她們帶往那個挺身而出的時刻。

(全文轉自WOMEN我們)

本文由看新聞網轉載發布,僅代表原作者或原平台觀點,不代表本網站立場。 看新聞網僅提供信息發布平台,文章或有適當刪改。

本文網址:https://vct.news/zh-hant/news/2bba2126-e6ef-4b81-8bbf-929ee941e8c2

評論被關閉。