中國東北,土地面積 162 萬平方公里,占祖國遼闊疆土的 14%,包括黑龍江、吉林、遼寧三個省份。

對於大多數南方人來說,整個東北是一片模糊的廣大地域。寒冷、遙遠是它的代名詞。

隨着市場經濟的發展,國企工人下崗潮,東北由於重工業穩固下來的社會結構被重新洗牌。人口雪崩式下降、產業持續走下坡路,成為東北地區幾十年來的心病。

2016 年,中共中央政府宣布將「全面振興東北地區等老工業基地」,經濟增速仍然下行明顯。如今,艱難地爬坡過坎之後,東北經濟改革再次受到重創。

疫情,對其他省城的打擊可能是「飛來橫禍」,對東北地區則無異於鈍刀割肉。

邊境小城的掙扎:相隔 700 米, 3 年回不了家

黑河,位於黑龍江省西北部,一座占地 6 萬平方公里、人口約 20 萬,從東走到西用不上一個小時的五線口岸小城。

黑河市與俄羅斯阿穆爾州首府布拉戈維申斯克(也稱海蘭泡)隔江相望。最近的地方,直線距離只有 700 米,一汪蜿蜒的黑龍江水將兩座城市分開。

1992 年,黑河作為首批國家沿邊開放城市之一,率先恢復了中俄邊境貿易和跨國旅遊業,並依託這兩個支柱產業實現着「興邊富民」。

「夏天坐輪船、冬天坐氣墊船,只要辦一個護照,買一張百來塊的船票,幾分鐘就出國了。」30 歲的秦舒,是土生土長的黑河人,她描述着疫情前黑河人出國的便利。

江岸不遠處的俄羅斯街一條街上,繁若星辰的俄貨商店組成了一個規模不小的市場。商販們開着三輪電動車在路邊售賣來自對岸的巧克力、海鮮、裝飾品、化妝品等。

街道兩旁,商店、市場、咖啡館鱗次櫛比,所有店牌都是中俄雙語。黑河的商販也大多會些俄語,憑藉語言優勢掙點小錢。

黑河街上店牌都是雙語。秦舒供圖

黑河充滿了俄羅斯風情,布市人也常常跨江而來,中俄文化在這裡早已相融。

在大街上拎着哈啤走路的俄羅斯人隨處可見,他們還熱衷光顧黑河的中式西餐廳。「列娜餐廳里的紅菜湯、俄羅斯大肉串還有布利尼薄餅,是菜單熱銷榜前三名。」回想起疫情以前的日子,秦舒交談的語氣里充滿了快樂。

秦舒聽姥姥說,九十年代,中俄還流行着以物換物的貿易方式,一件耐克換對面一件皮草大衣、幾盒大大泡泡卷換一輛自行車的橋段在飯桌上百聽不厭。

有着八分之一俄羅斯混血的大學生語冰,奶奶的父親就是來黑河定居的俄羅斯商人。「老一輩黑河人的名字有俄羅斯元素,像娃林、娃麗之類的都很常見。我們還有中俄小學生聯誼,經常到對面去賣一些輕工藝品、服裝、日用品之類的。」

疫情前語冰經常光顧的俄超

然而,黑河市民如火如荼的生活,被一場疫情長長久久地阻擋在關口之外。

「今年這波疫情,20 萬人口的城區,一下子走了 7、8 萬人。剩下的除了公職人員、就是老人、孩子。」秦舒是醫護人員,剛剛結束了為期 3 個月的閉環管理,看到滿大街都張貼着「店鋪出兌」的字樣,心裡有些淒涼。

因為是邊境口岸,黑河的封閉時間更長,對於個體商戶衝擊更大。

倒閉潮如海浪般席涌。郵政路上,有一家開了三十多年的長富筋餅店。這家無人不曉的老字號,從座無虛席到面臨閉店,也只花了三年。

「這裡的封控要求,官方文件里很少會寫,一般就是在社區群里告訴居民一聲。大家也很配合工作,沒有太多疑問。一次封兩三個月,一年封小半年,最困難的時候都在吃白菜根蘸醬了。」語冰的媽媽經營一家俄貨鋪,封了這麼久,店裡目前既沒有生意,也沒有貨源。

街上冷清,許多店鋪都在轉租

往年冬天,三九天裡零下四十度的低溫,會讓黑河收穫一批固定的客人——汽車高寒試驗人員。全國各地的汽車品牌廠商,都會來這裡進行新車的耐高寒測試。

章立武從事汽車從業十餘年,基本每年冬天都要來黑河待上一個多月,幾乎把這裡當作他的「冬季限定故鄉」。

每天早上,老章把車標、車牌遮住,汽車包上一層膜防止泄漏新品信息,然後就在大街小巷晃晃悠悠地開夠 8 小時。

收工以後,剩下的時間就用來體驗東北俄羅斯風情——吃飯、搓澡、賞景、和當地人嘮嗑,周末再去實驗基地旁邊的紅河谷滑雪場玩上一天。走的時候,還要大包小包地捎帶些年貨,給媳婦代購化妝品。

老章這一批人,幾乎撐起了當地一整個冬天的餐飲酒店和貿易行業。

近兩年,黑河恰好在冬天疫情最為嚴峻,口岸關閉,火車、客運都不通車,旅遊業因此全面蕭條。據秦舒了解,黑河所有的酒店全部被用作了隔離酒店,今年年初還額外建立了一個 2000 張床位的定點方艙,預計 5 月投入使用。

今年年初建好的黑河方艙

隨着黑龍江公路大橋、中俄東線天然氣管道通氣、世界首條跨境索道這些項目的暫緩開通,黑河已不似往日活躍。

一方面是數據。2020 年,黑河對外貿易進出口總值 38.7 億元,同比下降 13.2%;對俄貿易 34.6 億元,下降 16.5%。

另一方面是人。因為黑河口岸關閉,一大批做生意的黑河人滯留在俄羅斯,已經三年沒回家了。

「要想回到一江之隔的黑河,這些商人必須要先從俄羅斯飛香港,在中轉城市完成落地隔離後,再從香港飛哈爾濱,然後再從哈爾濱飛黑河。回到當地,還得 28+28 天自費隔離,才能真正踏進家門。」秦舒這樣告訴丁香園。

外面的人回不來,裡面的人也出不去。

黑河的醫療資源不多,一共 3 家公立醫院,市一院負責收治新冠陽性病人,市二院負責收治普通患者,中醫院則負責輔助核酸採樣等配套工作。這三家醫院要收治市區加上 5 個縣市的患者,哪一家出現問題都不行。

這座從東走到西用不上 1 小時的城市,現在看病需要花上一天時間。秦舒父親的一位朋友,就因為拖延治療去世。「當時老人症狀明顯,家人心急如焚,但急診排到大門口,大家沒有嚴重的病也不會來醫院。一個五十多歲、健步如飛的大爺,誰也不知道他會心梗,人就在排隊等醫生的過程中這麼沒了。」

作為邊境醫護人員,秦舒最大的困擾是,留在黑河意味着「再也無法回歸正常人的生活」。

秦舒和同事入戶核酸

上面發的通知,就像一個束口袋,一點一點收緊。去年年末,院裡發出倡議,呼籲醫生們「過年不要聚餐,平日裡也不要和親朋好友相會,最好兩點一線。」

秦舒的一位同事回到周邊屯裡過年,和家裡人簡單吃了頓飯,結果席上親弟弟確診了,他成了一密。接觸的同事成了二密,醫院就以「影響運轉效率」給了他處分,辦了停職。

「也沒明文規定說不允許聚餐,只是個倡導。現在就算是非疫情期間,我們也被要求不能聚會,連進修都不允許。」秦舒無法理解這樣生活的意義。

原本的黑河,有着中國無數小鎮相似的寧靜與祥和。如今,這裡的人民常常站在公雞頭部,眺望着祖國全身,自己的身後只餘下一片蕭索。

已經在這家醫院工作了七八年,秦舒嘆了口氣,還是做出了決定:「我年底也打算走了。離開黑河,去沒有疫情的地方找機會。」

兩年停業 212 天,個體戶難以為繼

疫情對黑河的影響有邊境特殊性,但從人口和經濟角度,偏居一隅的小城沒落史,也是整個東北發展變遷的縮影。

根據 2010 年六普數據,東三省地區總人口 1.2 億,到 2020 年已銳減至 9851 萬,人口流失兩千多萬,總人口占比從 9.18% 降至 6.98%。

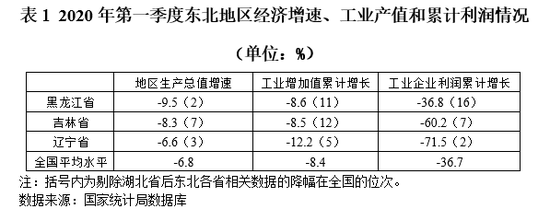

疫後,東北三省無論是整體產值還是工業產值,增速下行幅度均高於全國大多數區域。

根據國家統計局數據,2020 年第一季度各省經濟增速進行對比,除湖北以外,黑龍江、遼寧和吉林的下滑幅度分別位列第 2、3 和 7 位。同時,東北三省的企業盈利情況也十分慘澹,黑吉遼降幅分別為 -36.8%、-45.2% 和 -58.8%。

數據來源:國家統計局

而這些數據,都真實投射在東北人民水深火熱的生活現狀里。

當我們將東北地區的地圖展開,視線從黑河緩緩西移,來到黑龍江的省會城市哈爾濱,點擊放大,來到道里區繁華的萬達商業街,頭一家就是周建偉家的壽司店。

此刻的老周,可能正守着外賣軟件呼叫按鈕,和妻子在店裡打撲克解悶。每關門一天,老周就在日曆本上劃一條槓。而這樣門庭冷落的日子,疫情至今已經持續了 212 天。

年屆五十的周建偉曾經是地方電視台的一名製片人,算是親戚口中的「體面人」。從 1997 年入職到 2015 年離開,老周親眼見證了電視台由興轉衰的全過程。

二十多年的時間,老周眼看着台里效益越來越差。「差到什麼地步?自製劇都沒有錢去拍,那劇裡面的道具是從垃圾場撿回來的。一個花瓶,正面是好的,背面是破的,拍攝的時候就把正面露出來。」

以往,所有人的薪資都依賴於跟上層領導的關係。15 年台里大整改,老周作為二十年資深員工,也只能拿到三五千,遑論那些剛入行的。整體的離職潮在疫情後加劇,「甚至台里的當家主持人,都出去做短視頻平台做直播賣貨了。」

2019 年的暑假,賦閒在家的老周和妻子合計開一家全國連鎖壽司店。老周拿到了代理,選址在商場外面的小吃一條街,頭幾個月的生意興隆,一天能賣出去 4000 多塊。

眼看不到半年就回本了,老周和妻子心頭一熱,12 月份在另一家商場附近開了分店。

誰曾想剛開起來沒多久,夫妻倆的如意算盤就被困在了寸步難行的現實里。

為了挽回些損失,老周大年初三就跑到店裡營業,擔心往返給家人帶來感染風險,在店裡吃住了一個多月。

本輪哈爾濱封控,近兩個月就開張了 5 天。生意額從 4000 降到 400,更多的時候連續好幾天「喝西北風」。

哈爾濱汽車限行,五天上路一次

老周和妻子關門後坐公交車回家

讓老周哭笑不得的是,這種時候竟然還需要依靠「攀附關係」解決問題。

有一回,老周的朋友帶着一個中年人徑直走進來,見是熟人,老周熱情招待。誰知那個中年人張口就問:「你怎麼不讓我掃碼測體溫?我要上報,把你的店關了。」

遇到了「上面的人」來暗訪,老周好說歹說消除了誤會,從那以後便學規矩了。

他在店門口放個喇叭,一有人來就播放「主動出示健康碼、測量體溫」,並在店門口一米外擺一張方桌,將壽司丟到桌子上,客人再從桌子另一端拿走,這就算「無接觸配送」了。

在吉林經營燒烤店的肖雲夫婦,也正處於入不敷出的境地。

往日裡,十幾見方的小店面,坐滿的話 6 桌。從下午一點到凌晨最後一桌走人,肖雲喜歡在東北人推杯換盞的豪爽笑聲里結束一天的工作。扣除食材和水電房租,一個月能淨掙兩三千塊錢。

3 月初,吉林實行全域靜態管理,肖雲燒烤店已經快兩個月沒營業。

點開吉林市的外賣軟件,在營業的店鋪寥寥,好幾百的起送費更讓人卻步——況且絕大多數餐飲人員都被封控在家。

就這樣,一分錢都沒賺到不說,肖雲還要每天早上5點多起來在小程序搶購「天價蔬菜包」。「搶不搶得到另說,搶到 63 塊一顆大白菜。所謂的蔥姜蒜包,並沒有蔥,幾個蒜,一塊姜就要 30。還有動輒 98、78 的水果包,我家真的消費不起。」

肖雲搶到的蔬菜包

與此同時,一張微信聊天截圖在長春百姓之間流傳,圖上配文:「關於號召大家參與曬曬我家蔬菜包活動的倡議」,建議大家利用朋友圈等自媒體賬號,通過生動的短視頻、圖片展現物資充足的生活狀況和積極樂觀的態度。

後來此事經證實,兩位相關人員已被行政處分。

來源:掌上長春

有苦難言的體制內

行業凋敝、生意難做,是整個東北地區,乃至全國的景象。

疫情突然的爆發,會導致群眾陷入未知的惶恐,而東北地區的應對策略,則更像是鈍刀割肉。封城成了常態化,很多家庭早已承受不起生活支出。

東北的國企多,體制內員工還基本能按時發薪,多數人對體制的艷羨更加凸顯。

即使沒編制、月薪 2 千、這樣的社區工作崗位,在部分東北人眼裡,還是一種名譽和穩定的象徵。

汪清月是哈爾濱某社區的副主任,2016 年通過考試招聘進了社區工作。「本來是衝着編制來的,我兒子學校也在轄區範圍內,想着離得近可以照拂一下。」

結果到崗了才發現沒編制,最近幾年汪清月更是早出晚歸,兒子升了初中後幾乎沒見過幾面。

這段時間,汪清月每天凌晨 4 點多起床,驅車趕到二十公里以外的單位,6 點半前準備好所有核酸物資,然後開始一天的忙碌,通常到 12 點才能回家。

汪清月的社區,人力少、住戶多,她一個人要負責 361 戶、近 800 人的流調追蹤、疫苗接種、報表信息錄入、核酸採樣等工作。

一有相關人員途經風險地區或成為密接,需要立刻上門貼封條、轉運,封門期間,還負責為大家運送物資、倒垃圾。

社區工作人員需要 24 小時值班,輪到她的時候,常常凌晨兩三點接到電話,說負責的住戶需要調查和轉運,她只能硬着頭皮敲開每家每戶的門。

除此以外,還需要每天見縫插針完成社區的常規工作,例如民生社保、老城區改造等事項。

長期高負荷的工作,汪清月基本工資卻僅有兩千,有核酸任務期間每周 200 塊補助,全部加起來也才三千塊。

醫護人員采核酸,算 2 毛錢 1 個人,一個月一千塊封頂。一些醫院采核酸沒補貼,連基本工資都發不出。「居民都不相信我們才拿這點錢,但確實如此。」

好一些的,比如在鐵路局、銀行、港務局等民生單位的體制內公務員,但代價就是「熬」。

幸運的,例如在銀行工作的甄雪梅夫妻,十幾年勤勤懇懇,熬出頭來,積蓄供女兒出國讀研,退休後打算陪着女兒去南方定居。還在熬的,比如吉林市某國家 500 強銀行的支行行長,「一個月開 5000 塊,都覺得掙得都很多了。」

在東北的銀行,基本工資大約 2500~3000 塊錢,此外再加上賣產品、賣保險、拉存款、信用卡辦理的績效提成,這得憑藉個人能力。

基層的體制內工作,甄雪梅用「雞肋」二字來形容:「既不掙錢,又身心疲倦,還不能顧家。但現在這個情況,比起個體戶來說還是好太多了。」

留守的工薪,出走的學子

李秀民一家的生活,是東北普通工薪階層的寫照。「去哪兒都一樣,家裡至少還有土房子。」

窮則思變。為了養家糊口,李秀民大半輩子都在哈爾濱城鄉之間輾轉,換了 7、8 個工作。「每一次都快要吃不上飯了。」

從廚師技校畢業後,李秀民在學校食堂做過大鍋飯、也在酒店裝裱過生日蛋糕。

但廚子是個體力活兒,油煙大對身體不好,李秀民七拐八折地到處托關係,做了一段時間輔警。雖說後來不幹了,家裡的暖氣片上還掛着一副手銬留做紀念。

輔警事多錢少,尋思在外面給人打工不成,李秀民決定在家做些小本買賣,便在鄉下的平房開起了燒餅店。店鋪就在巷口,小平房燒餅生意頗好。李秀民烙的油鹽千層燒餅外酥里軟、層次分明,誰來都倒上一杯茶,家長里短說上半天。

雖說薄利多銷也能掙些,但老李心裡懷揣的目標遠不止如此。他一心想做大做強,拜託當地的燒餅行業老大哥傳授一些配方,可惜人家看不上老李這點市場。

沒多久,老李再次另尋出路,做起了貨車司機。

2005 年,老李出於對集郵和錢幣的愛好,買了台大腦袋台式電腦,起初用於發帖交流,做一些買賣。漸漸地積累了一些貨源渠道和人脈,老李成了能辨別真偽的行家,便索性賣掉貨車,去花鳥市場擺攤賣起了郵票。

孩子上高中那會兒,老李幸運地淘到一筆好貨,掙了不少錢,終於在人生的第 48 個年頭貸款買了一套屬於自己的房子,得以讓一直在外租房的妻兒團聚。

故事到這裡,似乎可以畫上一個較圓的句號——可惜人算不如天算。

老李後來將店鋪搬到哈爾濱最繁華的商場裡,這三年來商場反覆關停,老李只得把鋪子關了,省下房租錢。

如今,老李在家負責一日三餐、包攬絕大多數家務活兒,餘下的時間就翻看那些在保險柜收藏的冊子,上網看看有沒有人交易。

恍惚間,老李有一種回到了「快要吃不上飯的二十年前」的錯覺。幸而女兒出息,已經成家立業,能幫忙分擔每個月的房貸。家裡終於不需要他再換一份工作了。

和老李女兒、以及很多出走東北的年輕人一樣,林牧為優先考慮南下,其次是考公,「最不濟只能先就近打零工了,如果有人要我的話。」

2020 年,國家為了延緩畢業生的就業困境,發通告稱可以在本科畢業前申請讀二學位,在此期間如果考研成功、或是找到合適的工作,即可退學。

來源:教育部

林牧為從去年 9 月開始,成為了北京本科母校雙學位在讀的「大五生」,目前在哈爾濱的家中上網課。

「只要疫情一天不解除,這樣的政策無法從實質上解決問題。」林牧為打算疫情過後立刻回北京找工作。

個體戶難以為繼,體制內有苦難言,年輕人能走絕不留的決絕,既是迫於現實的選擇,也讓東北的產業發展難以注入活力。而疫情成了東北地區孤寂與衰落的加速器。

曾幾何時,東北之於全國,還是趙本山春晚小品中的喜氣洋洋。其往日輝煌和貢獻,遠在我們的想象之上。

上世紀三十年代,東北建成完整的工業體系,成為整個東北亞最先進的工業基地之一。這裡盛產煤、鐵、石油等資源,遼寧撫順煤礦、大慶油田是初中地理課本上濃墨重彩的一筆,養育了一代又一代的中原移民。

遼闊的黑土地使得東北農業占據了中國半壁江山。數不盡的春麥、大豆、馬鈴薯、玉米、高梁從這裡走向大江南北,餵飽了全國人民的肚子。

疫情侵擾之下,東北地區以格外悲慘的衰落引發注視與圍觀。目睹它坍塌後的艱難重建,誰也不知道,這樣的失落會持續多久。(策劃:beatrice;監製:gyouza)

註:文中人名均為化名。

(全文轉自微信公眾號丁香園,作者:山竹)

本文由《看新聞網》原創、編譯、首發或轉載。轉載必須保持文本完整,聲明文章出自看新聞網或原作者,並包含原文標題及鏈接。

本文網址:https://vct.news/zh-hant/news/%e7%96%ab%e6%83%85%e4%b8%8b%e7%9a%84%e4%b8%9c%e5%8c%97%ef%bc%8c%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e7%bb%8f%e5%8e%86%e4%b8%80%e5%9c%ba%e6%a8%aa%e8%b7%a8%e6%95%b0%e5%8d%81%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%ad%a4%e7%8b%ac

評論被關閉。