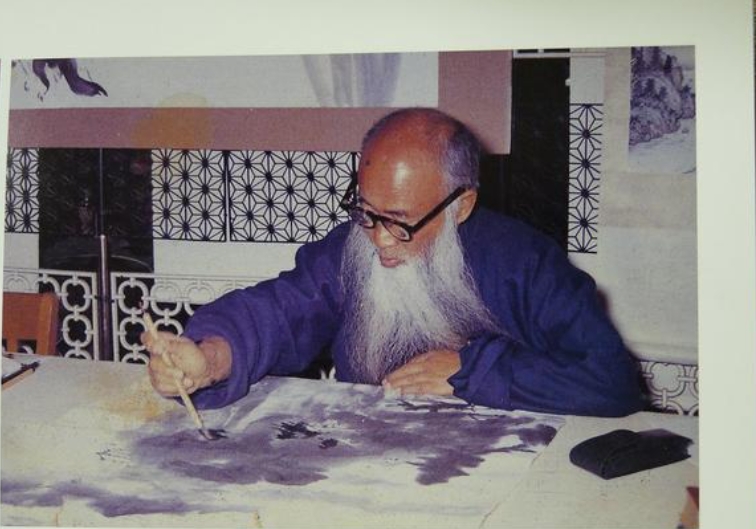

二零一三年,我去旧金山为伏文彦先生撰写年谱,为时三星期,彼此促膝长谈,饱览他的杰作和收藏,其时伏老已是九十二岁高龄,但仍精神矍铄,谈锋甚健。他跟我讲述了在北洋舰队当报务员的父亲,讲述了恋爱经过,讲述了和张大千的师生之谊,讲述了在文革中遭受迫害的苦楚……

在一次谈话时,他出示一包旧信札,打开一卷泛黄的破纸,说这是多年前朋友转来的两封信,我小心打开,原来是一位叫张有思老人写的两篇短文,虽字迹凌乱,语句有欠通畅,笔误亦多,但内容十分珍贵,可充作张大千在敦煌研究资料的佐证。我先将原文抄录,循草蛇灰线,探讨分析,对张有思和其他人的引文均以粗体字标之,以方便区别,谬误之处,敬请方家指正。

张文第一篇:

《回忆张大千在敦煌二三事》

看了张大千画展,使我想起四十年前的往事。四十二年前大千为了临摹敦煌壁画,前后在敦煌盘桓二年之久,使敦煌壁画艺术得到发扬,进一步为人们重视。

敦煌莫高窟从前很少有游人到来,平时只有一些僧道烟火,逢到庙会才有人进出,当地人对洞内的壁画佛像,传说是神仙显示出来的,当然不知道什么叫壁画艺术,莫高窟的下层洞窟,有的住了人,烧熏成一片灰黑,有的成了羊圈,污粪漏洞,相当一部分已遭破坏,这种情况,在大千到后才有所改变。

张大千第一次到敦煌是1941年春天,我忝为东道,责无旁贷,充为向导,常在一起,当时他只有四十多岁,体胖而须浓,举止潇洒,谈笑风生。在初游千佛洞时,大千十分激动,他说:“早知道敦煌壁画这么好,那么我早二十年就该来了。”

一次大千偕数人同游千佛洞,在半山腰悬崖裂缝里看到一尊泥塑罗汉,其头面造型艺术高超,着实赞美了几句,第二天就发现塑像失踪了。大千很惋惜地说:“以后我不讲了,再讲东西都被拿光了。”

当地有个姓任的教育局长,收藏有一小片唐代菩萨像残片,谈话中希望对方割爱相让,对方见大千如此着急,要大千绘四幅画刻方印作为交换。大千毫不犹豫,而且立即铺纸作画,选石揍刀。当时我问大千:“这么一点儿残片,为什么要花偌大代价?”大千笑笑说:“为什么这么一点朱砂。从唐朝到现在还是这么鲜艶,我想带回去化验呢。”从这点我看到大千对艺术钻研的苦心,真可谓是“有心人”了。

又有一次,在大千桌上放著一本《斯坦因西域考古记》,我顺手拿起看看,此书观后真叫人心痛,从这里可见他对祖国的文化艺术遗产是何等的热爱。

这年秋天,于右任也来敦煌参观了千佛洞,大千向于右任提出成立敦煌艺术研究所的建议。后来在于右任的交道下,成立了研究所,虽然大千说规模太小,毕竟对保护壁画还是起了一定作用的。

大千在这一年不到的时间里,给敦煌莫高窟各洞编了号,并考证了各洞窟的相应年代,作好了下一步准备,冬季才离开敦煌返回重庆。

1942年春回大地,张大千第二次再来敦煌,这次带着青海塔尔寺画僧5人,传(专)心来临摹壁画,秋天又写信给谢稚柳,邀请他来敦煌共同研究记载(作者又将“记载”二字打上XX)。莫高窟为上、中、下寺,当时大千和谢稚柳就是住在上寺一间僧房里的。谢稚柳当年英俊潇洒,沉着善思,尤其是刻苦钻研的精神至今犹深深印在我的脑海里。

有一次谢稚柳笑著批评大千说:“你画的人物太板了,尤其是胡子画得太直了。”大千也笑著接受评语。在这里是我深深感受到他俩相互切磋的精神又是何等可贵!

和张大千相处两年多中,大千给我画了不少人物山水,也写过不少对联、立轴,可惜到如今连一封信都没有保存下来,每念及此,潜然神伤。现在记得他给我写过一幅中堂,写的是他自己的诗。诗云:“鸣沙山下秘灵泉,曾道清光此夜妍,毕竟团?属天上,人间离诀是年年。”

张有思记于1983年5月12日

张文第二篇:

《惊闻大千夫子逝世消息参观张大千遗作展览后回忆》

1941年春天听名画家张大千来敦煌千佛洞临摹壁画,我想只要能看见名画家作画就一生满足了。不久张大千到敦煌,经当地县长章朗轩介绍给我的妹夫刘鼎臣家中客居,这样就对我接近张大千成了现实,初次见面见他体胖浓髯如茵,谈笑洒落,性情豪放,四十多岁的美髯公,形象超众,就此我协助刘鼎臣同时为张大千老夫子供给生活给养,自此每逢大千下山,叫我陪同吃饭,去城内访友。他大我十六岁。

初见大千作画是41年冬天,在莫高窟给我画了一张雨景山水送我,并写了一幅中堂联,诗曰:“鸣沙山下秘灵泉,曾道清光此夜轩,毕竟团?属天上,人间离诀是年年,大千。”

是年大千为洞窟编号,考证年代。我去看望大千,同游山景,见半山坡石缝中有悬空古雕罗汉头佛像,大千赞扬这是宋代的作品,过了两天就不见了,从此大千自承认我不再讲了,否则千佛洞能移动的东西被人拿光。秋天于右任来参观千佛洞壁画,大千向于右任建议成立艺术研究所。41年冬天大千回四川,第二年携带门人子侄,并约请了青海塔尔寺画僧5人开始他对莫高窟的临摹,主要著重盛唐窟内大型壁画原份复制,在大型布面上经亲手画线条,门人们涂色卷起,装箱运往重庆,经当时军政部长何应钦批准,沿途未予检查。

42年秋天(“秋天二字打XX”)大千在敦煌写信请谢稚柳(当时中央大学教授)来敦,一同在莫高窟研究北魏隋唐壁画。谢老秋天到敦煌,冬天同张老夫子同在零下20多度的敦煌莫高窟过冬,冷时屋内生火炉,穿当地土布棉裤,同甘共苦,相互研究艺术。有一次谢老建议老夫子说,你的壁画线条太硬,应于改正,从此后张谢两夫子寝食不离,听谢夫子讲,大千自来敦煌后,他的人物画舍弃了原有的格调,吸收敦煌艺术的素养。癸未除夕,我同大千友人同过莫高窟山下集大千寓,同谢夫子、大千夫人门人子侄同为呼鲁之戏(此四字不清,疑为“呼鲁之戏”),从红多者为胜,以大千画美人为博(疑:绪或笔误“睹”字)果。我的红最多。听说每年元旦之日大千为了助兴,大千画美人一张,此年美人归我,又经谢夫子题词更为画神,以上作品为容易带到上海,经过十年动乱抄家均以损失,但愿诗抄上,以供证实。

另外于右任41年秋到敦煌时,我向他求写了中堂联,其一诗曰:“敦煌文物散全球,壁画珍奇美并收,同拂践人同赞赏,莫高窟下作春秋,右任。”第二词曰:“张然明敦煌酒泉人,任潮阳尚书举贤良对策第一,右任于敦煌。”

张有思,字德仁,敦煌县人,41年27岁,在敦煌经商,开设德成小百货商店,因此同大千为友。

作者系本地人,经营小百货买卖,土生土长,对敦煌莫高窟十分熟悉。而刘鼎臣又是他妹夫,大千一行刚到敦煌,暂住刘鼎臣家中,嗣后在两年多的时间他和刘鼎臣一直关顾在侧,所以文章的可信度较高。

文章开头,作者就描述张大千未去敦煌前莫高窟的凄凉:“敦煌莫高窟从前很少有游人到来,平时只有一些僧道烟火,逢到庙会才有人进出,当地人对洞内的壁画佛像传说是神仙显示出来的,当然不知道什么叫壁画艺术,莫高窟的下层洞窟,有的住了人,烧熏成一片灰黑,有的成了羊圈,污粪漏洞,相当一部分已遭破坏,这种情况,在大千到后才有所改变。”这点可以佐证,在张大千去敦煌之前,莫高窟之面貌和王圆箓时代几无差别,作者又说:“在初游千佛洞时,大千十分激动,他说:“早知道敦煌壁画这么好,那么我早二十年就该来了。” 佐证张大千对敦煌艺术的倾心是出于肺腑的,他放弃在成都的优裕生活,带领子侄在恶劣环境的塞外,甘愿花二年零七个月的时间,完成这一壮举,是件很了不起的事。关于张大千在敦煌的记录,最为详细的,要数其子张心智的回忆文章。张大千第二次去敦煌时,把他带在身边,那年他才十四岁,是记忆最清晰的年龄,应该回忆是可信的,他在《张大千敦煌行》一文中:“父亲在谈到临摹壁画必须注意的细小事项时说,敦煌壁画遭受了严重的破坏,除因年代久自然残触剥落外,令人痛心的是有些外国人,特别是斯坦因、伯希和偷偷揭去破坏和盗走了大量的壁画……我们来临摹壁画,务必注意,千万小心,比如在石窟里搬挪梯子桌凳时,不要碰著墙壁,用笔时不要吧颜色或脏水洒在墙上……”可见他对敦煌艺术的热爱和珍惜。在极左的年代里,有人呼嚣“张大千破坏敦煌壁画”,冠以不实之罪。陈巨来在《安持人物琐忆》中有记:“名高了,大了,妒之者亦多了,于是每年必以(对张大千的—作者注)死讯遍播于上海、北京,甚至有人说,渠在敦煌时,专偷搬古代壁画运至美国等出售牟利云。稚柳笑云:‘当时战争正烈,整座泥墙如何搬运耶。’据北京余至友沈叔羊函告,乃出自美术学院院长之口,亦可哂也。据叔羊云,院长亦闻诸常书鸿者云云。常与张仇敌也,亦名不敌妒之者也(P45—46)。”一位以臧否别人短处闻名的陈巨来,对大千有如此评价,实属不易。

如此污蔑不实之言,对在敦煌一直跟随在侧的儿子张心智打击极大,文革中他遭批斗后,老泪横流,怨愤难泄,以致失态,把家藏的大量敦煌临摹画稿粉本,付之一焚。笔者在采访其后人时,听闻此言,不由掐腕,无声叹息。

张有思信中说:“当地有个姓任的教育局长,收藏有一小片唐代菩萨像残片,谈话中希望对方割爱相让,对方见大千如此着急,要大千绘四幅画刻方印作为交换。大千毫不犹豫,而且立即铺纸作画,选石揍刀。当时我问大千:“这么一点儿残片,为什么要花偌大代价?”大千笑笑说:“为什么这么一点朱砂。从唐朝到现在还是这么鲜艶,我想带回去化验呢。”由此想起西方艺术史介绍达芬奇时说:“在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程等领域都有显著的成就……”张大千是中国达芬奇,他在造纸、造墨、造笔、造颜料方面均有贡献……在安徽郎溪时带领门徒制墨;抗战时,因四川内地买不到宣纸,他又带领门徒和工人制造夹江纸;在巴西发现当地牛耳朵毛刚柔得当,又制造了牛毫笔,八十年代送给谢稚柳,笔杆刻“艺坛主盟”对笔即是;晚年到台湾后,又研究用凤梨叶制造凤梨纸……他有情有义,虚心学习,勇于发现,敢于创新,在同代艺术家中是不多见的。早年他跟随曾李两位老师刻苦勤学,执弟子礼,曾农髯过世,他执绋护柩,至湖南守孝;勇于发现,他对绘画艺术的探索时永无止境的,他去敦煌,为了探索中国画的艺术源头,他去敦煌临摹,嗣后又去印度大吉岭考察,可惜他时逢战乱,如果历史给他契机,我相信他一定会去希腊寻找人类绘画的源头,他的探索精神是令人钦佩的。他愿意用四幅绘画,刻一方印章,换取一小片佛像的朱砂来研究,即是一例;他勇于创新,常人一般过四十岁就不求进取,而张大千则不然,他八十岁以后还在求变画风,创新不辍,他画扇面和泼彩时,发明了万向转动的木架,这在画家中是绝无仅有的。

信中还提到他和谢稚柳的友谊:“有一次谢稚柳笑著批评大千说:“你画的人物太板了,尤其是胡子画得太直了。”大千也笑著接受评语。在这里是我深深感受到他俩相互切磋的精神又是何等可贵!”要说张谢俩人,以及两家后人的友谊,恐怕没有几十万字是难以描述的,拙文仅举一例:一九五一年“三反五反”运动中,谢稚柳被打成书画界大老虎,押上人民大舞台批斗,后被宣判缓刑二年,消息传到海外,张大千得知,于同年四月卅日写信给张目寒:“……连得稚柳、无量(指谢无量)消息,为之黯然,前闻八百万稚柳可赎,即去函六侄速为营救……”短短数语,包含了不可言授只可意会的兄弟情愫。大千信中所提六侄,即张心德,又名彼德。他是张文修的儿子,兼祧给张善子为子。彼德是最有希望继承大千画风的后辈,可惜天不假寿,英年患白喉死在阿根廷。其时彼德还在内江,大千在四川的收藏和财务均由他保管。大千信中之“即去函六侄”是否叫彼德出让收藏,募资救助稚柳,不得而知。彼德于一九五一年由陈德馨带领,与几位弟妹一起转道澳门,去和大千团聚。

张有思在文后悔叹:“大千给我画了不少人物山水,也写过不少对联、立轴,可惜到如今连一封信都每有保存下来,每念及此,潜然神伤。现在记得他给我写过一幅中堂,写的是他自己的诗。诗云:“鸣沙山下秘灵泉,曾道清光此夜妍,毕竟团?属天上,人间离诀是年年。”

在第二篇文章中,作者有:“癸未除夕,我同大千友人同过莫高窟山下集大千寓,同谢夫子大千夫人门人子侄同为呼鲁XX(疑为:‘呼庐’,古代一种赌博游戏。共有五子,五子全黑的叫”卢”,得头彩。掷子时,高声喊叫,希望得全黑,所以 叫”呼卢”—作者注),从红多者为胜,以大千画美人为博(疑:绪)果。我的红最多。听说每年元旦之日大千为了助兴,大千画美人一张,此年美人归我,又经谢夫子题词更为画神,以上作品为容易带到上海,经过十年动乱抄家均以损失,但愿诗抄上,以供证实。”

癸未(1943年)张大千和门生家人在莫高窟上寺欢度春节,此情节可补我早年听闻传说之不足。坊间有传,张大千早年嗜睹,曾将《曹娥碑帖》作赌注输掉,在太夫人久卧病榻,欲见此物时,不料已几经转手,归叶恭绰所有,他求助叶门,叶恭绰无偿赠送,就此大千戒了赌。聊及此事,笔者又想起同时代另一伟人胡适先生。他十六、七岁时在上海新中国公学,时逢家道中落,母亲病倒,情绪低落之下,交上一帮损友。二十年后,他在《四十自述》中记下了这段生活:“……所以我那几个月中,真是昏天黑地里胡混,有时候,整夜的打牌;有时候,连日大醉。”他在《藏晖室日记》记得更详尽:“其中打牌十六次,喝酒十四次,进戏院捧戏子十九次,逛窑子十次……”直到他喝醉酒,在街上误打巡捕,被抓进板房,扒了衣服,在水泥地上躺了一夜,罚了五块钱,让人保释后才清醒反悔,以后胡适痛改前非,专心治学。大德都懂迷途知返,这两位即是。

这是插科,回头再说张大千。

张大千就此戒了赌,也不准子侄赌博,惟在除夕,允许全家彻夜狂欢,掷骰子为乐。张有思文中的“呼鲁XX”不知是怎么玩法,红点多者为赢,是否掷骰子?望知情者补充!

每逢除夕夜,张大千必欲画仕女一幅,悬于壁间,赠给大年初一第一位上门拜年的客人。章述亭是大风堂早期门生,她拜张善子和张大千昆仲为师,擅长画虎,是大风堂中的大姐大,顾福祐、伏文彦和糜耕耘等同门,都对她执礼甚恭,上海大风堂弟子聚会,都在他华山路的别墅内。我年轻时与她相处最多,他告诉我,抗战胜利后老师来上海,住在李秋君家中,那年初一,她第一个去“欧湘馆”拜年(欧湘馆是李秋君的画斋,大千来上海拜师收徒都在此处,现被上海静安区文化局挂牌为“大风堂旧址”),喜得仕女画一张,可惜那画已在文革中抄家丢失。

二零一一年五月,我由舒建华馆长陪同和伏文彦老人联袂去矽谷,拜访张大千的好友侯北人先生。走进侯老“老杏堂”的书斋,看见墙上一幅张大千画的仕女倚梅图,一位美女倚偎著老梅树。在欣赏此画时,侯太太突然说,壬子年春节,我第一个去环筚盦给张先生拜年,张先生送我此画。他送我画时说:“这画我故意少画一笔,你回去琢磨。”

这时侯老问我:“王先生你看少了哪一笔。”

不料伏老抢先说:“美女的下颚老师没有画。”

侯老拍手说:“对呀,我研究了半天,觉得张先生是故意不画的。”

伏老说:“我估计也是老师故意不画的,仕女不扬头,若画了下颚,酥胸就体现不出来了。”

侯老赞扬道:“你毕竟是大千的高徒,懂得老师心思!”

据我所知,关于张大千春节允许家人取乐,和年初一拜年赠画的故事记录于上。

张大千逝世后,八十年代中期台湾曾误传,谢稚柳盗窃张大千《敦煌艺术叙录》写作权一事,此事其实这是一场天大的误会,误会的主因,应是海峡两岸暌违已久,缺少文化交流所致。

一九四二年,张大千邀请正在中央大学任教的谢稚柳先生去敦煌。谢稚柳到敦煌后负责对各洞窟的丈量和年代考证。据我所知,张大千去国前,谢老将文稿交给张大千说,文字都整理好了,你写个前言去出书吧?大千说工作都是你做的,你留著以你的名字发表吧。嗣后才有谢稚柳著作《敦煌艺术叙录》艺术的出版,此事我记得谢老在《文汇报》上有专文说明。谢老和我闲聊时也提及此事,还随手从抽屉里翻出一张小纸片送我,说这是当年的记录稿。谢公过世后,我曾将这纸片和我收藏的五十年代最早版本《敦煌艺术叙录》(记得此书很薄,才数十页,比现在孔夫子网上登录的一九五五年上海出版公司的版本要早)送给谢定伟先生留存。

谢老和我聊及他在敦煌时,多次提及张大千的三夫人杨宛君,说他们一行的起居伙食均由她照料。他们住在莫高窟上寺,大千带去一架留声机,晚上大家聚在一起听唱片,杨宛君高兴时清唱京剧,她嗓音极好。关于这一段情节,我在谢小珮女史(谢稚柳女公子)一九九年出版的《谢稚柳纪念集》中有《忆公何止念生平》有专文交待。

张大千一行在敦煌的生活由杨宛君一手照料,便引起好事者的疑问。在张大千早期的三位夫人中,他最爱黄凝素,为何不带黄凝素去敦煌。前年我去美国,拜访了张心瑞女士(张大千长女,黄凝素所出),她说:“妈妈正怀孕澄澄弟弟,爸爸不让他去。”老人家一语,解开了多年的疑惑,笔者在此顺便附上,转告好事者也。

在介绍张大千一行在敦煌的文章中,要数他长子张心智的记载最为详尽。文章写于一九八六年,但碍于当时政治环境,对马步芳、鲁大昌(红军过腊子口时守卫天险的守将),所述甚少,他本是鲁大昌的东床,彼时彼地当然有口难言。关于张大千和鲁大昌的友谊,敝人在《幸亏张大千没有留下》一文已有交待,这里不再赘述。

张大千在敦煌期间,有一位当地的重要人物不能不提,他就是张有思的妹夫——刘鼎臣。

张心智在《张大千在敦煌》说:“……大队人马步行到敦煌县城外一座堡子里住下。堡子的主人是一位大商人,叫刘鼎臣,原籍河北,到敦煌已经多年。听说他往返新疆经营药材皮毛发了财,在敦煌置了房地产安家定居,为人耿直,广交朋友。他听说范老先生(指从兰州陪同张大千一行去敦煌的兰州著名书画家范振绪先生)和父要来敦煌,一再向地方当局表示接待。范老先生和我父亲的精神都很好,席间,父亲向章县长(张有思文中指明:章朗轩)等人提出,次日要去鸣沙山月牙泉参观游览,同时也表示要满足主人们的要求,待参观了月牙泉后,专门抽出三两天时间,为他们写字作画……这一次来敦煌(指第二次),刘鼎臣先生早已把父亲一行九人在莫高窟所需用的柴米油盐一一准备齐全。同时为了解决父亲后顾之忧,以便集中精力工作,他每隔三四天即送一大车生活用品来。他怕父亲客气不接受,还对父亲半开玩笑地说:老夫子不用客气,反正以后我要跟你算账的……”

张心智在回忆录中提到,张大千帮刘鼎臣脱难的一件轶事,笔者随手抄录,以圆满张大千和刘鼎臣在敦煌的一段因缘:“转瞬间秋去冬来,城里的刘鼎臣先生正忙于给我们准备过冬取煖的事。有一天刘鼎臣的亲戚张某(是否张有思,张心智没有点明)来告诉父亲说,刘鼎臣的家昨晚被从兰州来的两个军官(一名上尉,一名中尉)带著便衣抄了。把刘家翻了个遍,最后拿出一包大烟,说是在刘鼎臣房里柜子底下搜出来的,,然后说刘某犯了贩卖大烟罪,当即被戴上手铐,送到县法庭关押起来。张某又说刘鼎臣从来连香烟也不抽,明明是他们搜查时偷偷放进柜底的,然后再拿出来问罪。父亲听后,考虑此事来头不小,里面肯定有文章,便写信给夹团长和陈县长先了解一下情况,再商议如何搭救刘鼎臣。夹陈了解后,来莫高窟告诉父亲说,那两个军官都是军统特工人员。经过几番周折,后来其中一个姓胡的(中尉)对陈县长说,你不是和张大千先生由交往吗,只要你能代我向他求几幅画,我们也算不白跑一趟了。至于释放刘鼎臣,既然陈县长和张先生是朋友,不看僧面看佛面,我只好从命罗。姓胡的‘戏’演得不错,等父亲把画给他后,刘鼎臣先生果然被释放出来。父亲为此事被这个人敲诈了七八张画才算了结。刘鼎臣释放回家后,气得害了一场病,父亲听说,带著彼德六哥和我骑马去探望。刘鼎臣一见父亲,首先表示感激。他说:要不是老夫子出面,陈县长从中周旋,我恐怕押到兰州了。不说别的,给我定个贩卖大烟的罪,我不死也落个家破人亡,这一辈子也就完了……”

张有思的两篇文章都提到张大千给他写的中堂诗,但对该诗第三句的最后一字写法不同,一写“妍”,另一写“轩”。从文中推测,作者比张大千年轻十六岁,写此文时的一九八三年,已是六十八岁高龄,笔误难免。我从诗意推断,应是用“妍”,意境更为美些。但不知此诗收入由秦孝仪编篡,台湾故宫博物院出版的《张大千先生诗文集》否?抑或是首佚诗。至于第二篇文中最后的于右任题词:“张然明敦煌酒泉人,任潮阳尚书举贤良对策第一,右任于敦煌。”笔者就无从解释了,望方家补充考证。

张大千在敦煌两年零七个月,关于在生活方面的资料不见经传,而谢稚柳先生的《敦煌艺术叙录》也只是记载了各洞窟的情景及年代考证,没有涉及生活记录。据传有张大千敦煌日记散失在野,而占有者杨某又诡秘不彰,视若私有。幸亏伏文彦老人有心,保留了张有思的两篇小文,破纸残页,以填补了研究张大千在敦煌资料的不足,幸甚幸甚!

二〇二一年十月三日于食薇斋北窗下